第7回 クモが夢見たインターネット網(後編)

生物の和名はこうして決まる

事典に入り込んだのはドイツか大連か

こうして110年前のドイツ百科事典に貼り付いていたクモの遺骸の身元の全貌がほぼわかったのだが、さらに知りたいことは膨らみます。

いったいこいつは、どこでこのページに入り込んだのだろうか?

『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』全20冊は妻の祖父、豊田太郎の蔵書だった。医学者だった祖父は若い時代にドイツに留学していたという。

つまり、ユカタヤマシログモは、ドイツで購入した時にすでに入り込んでいたのかもしれない。この百科事典の出版社の所在地はドイツのライプチヒなので、ライプチヒの印刷所、あるいは製本所で閉じ込められたのだろうか。

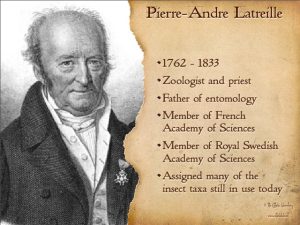

ユカタヤマシログモに、「Scytodes thoracica」という学名がついたのは明治維新の64年前、1804年のことで、命名者はフランスの昆虫学者、ピエール・アンドレ・ラトレイユ(1762~1833)だが、欧州各地ではよく見られるクモのようなので、ドイツ・ライプチヒの印刷所か製本所で紛れ込み、封印されたのであれば私が発見するまで110年間、このページで眠り続けたことになる。

ユカタヤマシログモの学名命名者はフランスの昆虫学者、ピエール・アンドレ・ラトレイユ(出典:http://www.slideshare.net)。

私は、この祖父の蔵書を叔父から譲ってもらったのだが、その際、「父がこの百科事典を開いているのを見たことはなかったね」と話していた。背表紙の豪華さからか、かつて百科事典は応接間の文化的飾りとして多く買われた時代があったのだ。

本の各ぺージの上の部分を「天」と呼ぶが、ここが金色に塗装されているものがかつてはよくあった。これを「天金」と呼ぶ。

『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』はその「天金」が施されているのだが、私が初めてこの百科事典を開いた時には、この「天金」部分がくっついたままで、ページをめくるたびに「パリパリ」と剥がれたため、「あ、確かにこれは購入してから開いたことがなかったんだな」と思った記憶がある。

購入後に一度もページを開いていなかったのであればライプチヒ産で間違いない。もし祖父がドイツ留学中にクモのページを開いていれば、やはりドイツ生まれということになる。

祖父は、大正末期に九州帝国大学医学部から当時東洋最大の病院と言われた大連療病院の院長に赴任していたので、このクモが中国の大連で入った可能性もある。

祖父は大連で中国に多い感染症の治療やワクチン開発に取り組んでいたというが、その研究途上に自らの研究テーマであった猩紅熱(しょうこうねつ)に感染して亡くなっている。

では、大連で入った可能性はあるだろうか?

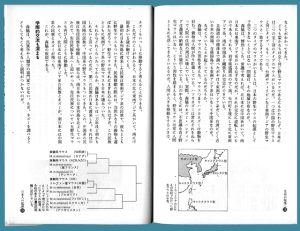

中国科学院動物研究所のデータベースで調べたところ、ユカタヤマシログモの中国名は「黄昏花皮蛛」(なかなか味のある中国名です)。所蔵標本は5件あり、その採集地は3点が北京、1点が陝西省(せんせいしょう)とある。このクモが中国の広い範囲に棲息していることが窺える(1点はドイツで採集した標本)。

つまり、大連で百科事典に入り込んだ可能性も少しだがある。

中国科学院動物研究所の標本データベースに記載されているユカタヤマシログモ。

祖父の死後、家族はこの百科事典を日本へ持ち帰ったという。となると、ユカタヤマシログモは、昭和12年以降の日本で入ったのかも。

1985年頃に私の書斎に移ってからは、私はしばしばこの百科事典を開いてきたので、私の書斎(東京・杉並区)で入ったのかもしれない。「ユカタヤマシログモ」は世界のどこにでもいるので、どこで百科事典に入り込んだのかの特定は不可能だった(炭素同位元素を調べればある程度の年代はわかるだろうが)。

特定はできなったが、こうやって調べることで、このクモのコスモポリタンぶりがあらためて理解できた。

ザビエル来航を例に考える種の伝来

「ユカタヤマシログモの投網」(*1)で池田先生はこのクモが「コスモポリタン(世界共通種)」だと記しているが、さらにこんな説明があった。

このような例はとくに、屋内性のクモに多いようです。これらのクモの世界への進出は暖房と交通機関の発達という「人為」が大きく関与したためです。その意味では文明害虫といわれるゴキブリとよく似た点があります。

ここで気になったのが、「交通機関の発達」だった。

ユカタヤマシログモの日本伝来はいつ、どんな「人為」と「交通機関」でもたらされたのだろう。原産地は欧州なので、たとえば明治維新以前にすでに日本に入っていたとすると、日本への西洋人の来航とともにやってきたのだろうか。

しかし、西洋から東洋への航海は長期間にわたる。その間、船内に潜り込んだユカタヤマシログモは生存を続けられたのだろうか。

たとえば、1549年にキリスト教を伝来させたフランシスコ・ザビエルの来航とともにやってきた可能性はどうだろう。

子供時代に、この「1549年」を「い(1)ご(5)よ(4)く(9)広まるキリスト教」と語呂合わせで覚えたが、ユカタヤマシログモも「以後、よく広まった」という仮説は成り立つだろうか?

そこで、ザビエルの航海日程を調べてみた。ザビエルがポルトガルを発って日本に着くまでには8年もかかっている。それは、多々寄り道をしていたからだった。

1541年 ポルトガル・リスボン発

1542年 アフリカ・モザンビークに寄港

1542〜1545年 インド・ゴアに滞在

1545〜1548年 インド・ゴア〜モルッカ諸島往復

1549〜1552年 インド・ゴア〜中国広東〜日本往復

ザビエルの航海は途中、短期間の寄港が多い。また、ポルトガルから日本に直行したのではなく、アフリカやインドでの滞在が長い。途上でインドと太平洋のニューギニア近くへの往復航海も行っている。

船内に潜んでいたユカタヤマシログモが、そんな長い航海中、ずっと船内に潜んでいたとはちょっと思えない。むしろ、すでにアフリカ、インド、モルッカ諸島(インドネシアの東)に伝来、繁殖しており、そのどこかで「乗船」し、来日したと考えることもできるかな。

池田先生は、「ユカタヤマシログモはヨーロッパ、アジア、北米、ミクロネシアと世界的に分布」と記している。

「なぜミクロネシアまで?!」と思ったのだが、モルッカ諸島はミクロネシアに隣接するメラネシアだ。モルッカ諸島は香辛料の産地でローマ時代から欧州との交易があったというから、ユカタヤマシログモは紀元前には欧州からメラネシアに運ばれ、さらに隣接するミクロネシアへと広がったのかもしれない。また、モルッカ諸島でザビエルの船に潜り込んだこともあり得るだろう。

とはいえ、ユカタヤマシログモは屋内性のクモ。なぜ長い航海で死滅しなかったのだろう。

池田先生によれば、ユカタヤマシログモは絶食に強く、289日、349日という絶食記録があるという(基礎代謝を徹底して落とす生命活動の省エネ能力の持ち主?)。つまり、船内の隅っこで1年間くらいなら何も食べずに潜んでいられたのだ。

各地で船に潜り込み、1年間の航海に耐え、寄港地で下船して繁殖。再び乗船してまた1年間の航海に耐えて……、というかたちで全世界に拡散していったに違いない。

「人」とともに世界へと棲息域を広げていったユカタヤマシログモの伝播で思い出したのは、日本の野生のハツカネズミの遺伝子解析から日本人のルーツを探る研究だ。

1980年代というずいぶん昔の話だが、国立遺伝学研究所の森脇和郎さんにインタビューしてその記事を本にまとめたことがある。

ハツカネズミは穀物などを持つ人の移動にともなって移動するため、そのDNA(ミトコンドリア)を解析することで、日本人がどこから来たのかを解明することが可能、という内容だ。この研究調査によって、縄文人、弥生人など日本列島での日本人のルーツ分布も明らかになった、と。

「日本人の起源・ネズミの遺伝子に日本民族の原点を捜し宛てた遺伝学者・森脇和郎室長の研究成果」の一部。(山根一眞『生命宇宙への旅』1984年、主婦の友社)

ユカタヤマシログモが「人とともに移動してきた」のであれば、同様に日本各地でこのクモのDNAを比較研究することで、日本と海外との交流史の一面が明らかにできるに違いない(という研究をする人はいないでしょうねぇ)。

ドイツ百科事典の背表紙からクモが飛び出し、かつクモのページにクモの遺骸が貼り付いていたことから、さまざまな謎が次から次へとわいてきたが、池田博明先生のおかげで何とか今回の「調べもの」はとりあえず落着しました。

なお、池田先生は神奈川県の高等学校で生物の教鞭をとってこられたが(2008年まで神奈川県立西湘高等学校に勤務)、2003年8月には、日本進化学会の教育啓蒙賞を受賞。長年、理科を担当されてきた。

それだけに、『講義だけの理科の授業は無意味である』(中部大学「アリーナ、2009」第7号、風媒社)は感動的な内容で、「理科離れが深刻な日本」に警鐘を鳴らす説得ある内容だけに読んでほしい一文です。

http://spider.art.coocan.jp/biojikken/ikedarika200901.pdf

また、日本のクモ研究の奥の深さは、日本蜘蛛学会や東京蜘蛛談話会で知ることができます。

http://www.arachnology.jp

http://www.asahi-net.or.jp/~hi2h-ikd/tss1.htm

「調べもの」は文献や資料に当たるだけなく、その分野の専門家のお力を借りることも大事なのです。今回の「調べもの」は池田先生の多大な御協力のたまものであり、心から感謝しています。

<第7回了>

*1 『 クモのはなしⅡ』(梅谷献二、加藤輝代子編著、技報堂出版、1989年刊)に収載されている「ユカタヤマシログモの投網」という9ページにわたる文章<前編末尾に既出>

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?