日国第三版 ことはじめ

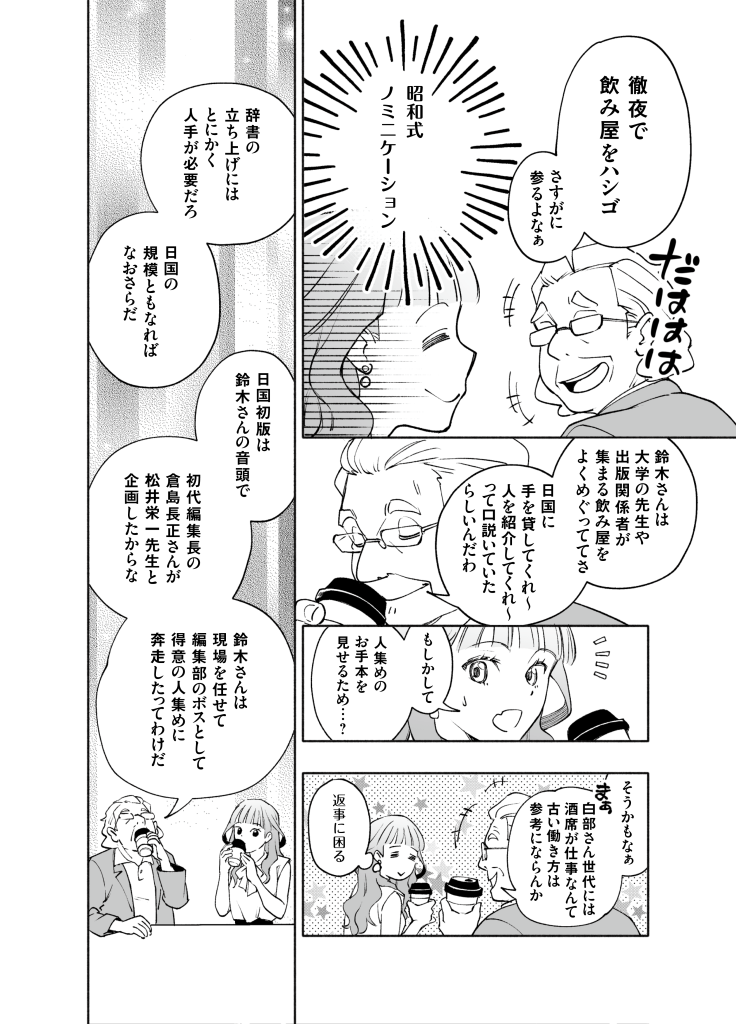

第3話 第三版に託すのは

©久木ゆづる/小学館

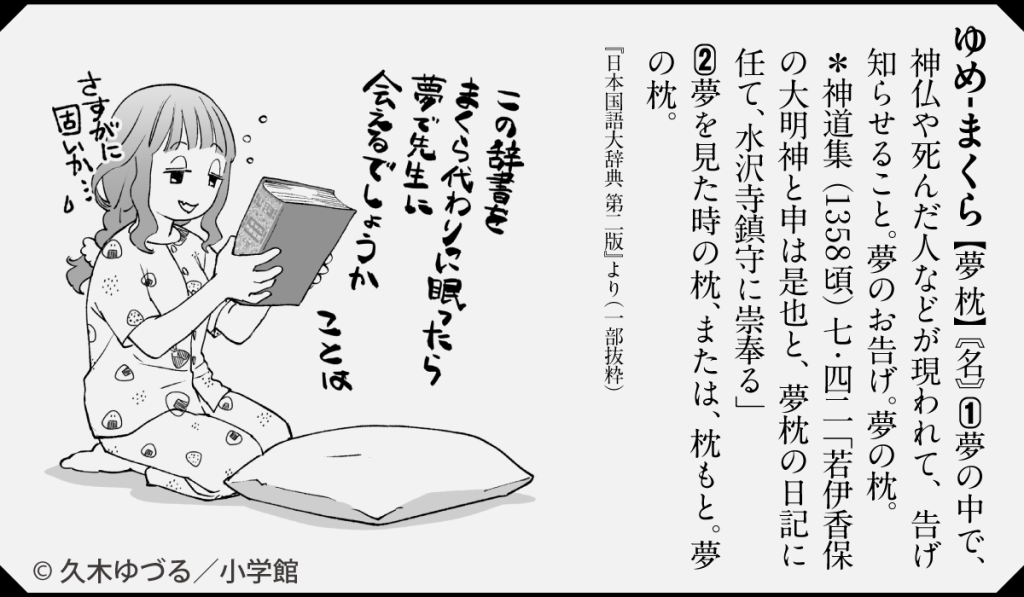

今回は『日本国語大辞典 第二版』の編集長・佐藤宏さんと、ことはのアツい語らいの回でした。そのなかで浮かび上がったのは、「用例の扱いって何だろう……?」という素朴で根源的な問いでした。

辞書編纂において、用例は「辞書のいのち」と呼ばれるほど重要です。しかし、その理由を深く考える機会は、意外と少ないかもしれません。

そもそも、私たちが言葉の意味を理解できるのは、生活の中で耳にしたり、目にしたり、実際に使ったりしてきた経験の積み重ねがあるからです。一方で例えば平安時代や鎌倉時代などの昔の言葉においては、私たち自身のなかに経験の蓄積がありません。

だからこそ、実際に使われた「用例」が必要になるのです。文献の中で、どんな場面で、どんな言い回しの中で使われていたのか。その前後の文脈はどうなっているのか、他のことばとの関係をていねいに読み解くことで、ようやく意味の輪郭が見えてきます。

用例を集めるという行為は、単なる文献資料の収集・提示ではなく、過去の言葉と現在の私たちをつなぐ仕事なのです。古語だけでなく現代語においても、用例を採集しておくことは、主観に頼りすぎない、(極力)客観的な判断を可能にします。

これが、『日本国語大辞典』の根底にある、「用例主義」です。

この営みを支えてきたのが、松井簡治先生をはじめとする先人たちの情熱と献身でした。

松井栄一先生、初版編集長の倉島長正さん、そして第二版編集長の佐藤宏さんから「日国友の会」へ――用例を通して言葉と向き合う姿勢は、静かに、しかし確かに受け継がれてきました。

そしていま、そのバトンは、私たち第三版編集部へと確かに手渡されたのです。

(新人ハムス)

(新人ハムス)

【次回、8月下旬公開予定!】

概要

いよいよはじまった日本最大の国語辞典『日本国語大辞典』の大改訂。30年の一度の大プロジェクトに、新人編集者の主人公(白部ことは)が抜擢。意気込みと辞書愛は十分、でも知識と経験はまだまだ? 先輩編集者の助けも借りて、この難事にいどみます! 『日本国語大辞典』の詳細もわかる半実録マンガが登場!!

プロフィール

久木ゆづる

東京都出身。漫画家、イラストレーター。2018年よりKADOKWA COMIC BRIDGEより漢和辞典編集者をテーマにした『じしょへん』(全6巻)を刊行。児童向けジャンルでも活躍中。著書に『凛々と咲く 八重の桜』全2巻(2013年 KADOKAWA)、『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史』14巻本文(2015年 KADOKAWA)『角川まんが学習シリーズ まんが人物伝 チャールズ・シュルツ』(2019年 KADOKAWA)、『コミック版 世界の伝記57 ミヒャエル・エンデ』(2024年 ポプラ社)など。

ウェブサイト:https://portal.moo.jp/コラム記事一覧

-

第2話 昨日より今日 今日より明日

©久木ゆづる/小学館 日本国語大辞典の改訂で、まずことはが取り組んだのは、用例の確認でした。用例は『日本国語大辞典』のキモ(この話はまた次回……)で、松井栄一先生は第二版が出たあとも集め続けていました。 その残された用例カードの数は、なんと約3万枚にものぼります。ではなぜ松井先生は用例を集め続けていたのでしょうか。 松井先生は、著書のなかでこう語ります。 「次の三版が、どのような形でいつの出版…

コラムを読む -

第1話 第三版はじめます!

©久木ゆづる/小学館 ついについに! 『日本国語大辞典』の第三版改訂がスタート! 日本における近代的な国語辞典の歴史は、明治時代以降、外国語や外国の文化に触れるようになった日本人が、あらためて自分たちの言葉を見つめ直そうとしてはじまったとされています。そのなかで『言海(大言海)』や『日本大辞書』などの大きい辞書が編まれました。松井簡治が編纂した『大日本国語辞典』(冨山房)もそのひとつ。大型辞典…

コラムを読む