第6回 クモが夢見たインターネット網(前編)

この世でもっとも強靱な糸

本連載の第4回で、愛用のドイツの百科事典『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』(メーヤーズ百科事典第6版、全20巻)について、「これはまるでタイムマシンだ」と紹介したが、その第4回の最後で、

クモの巣は同心円ではなくらせん状

忘れてならないのは、インターネットだ。そのネットワーク構造は「www=world wide web」。

私たちにとって「web=ウェブ」という言葉はすでに日常語だが、その意味は「クモの網」。「www=世界を覆う規模のクモの網」なのです。

AからBへとあらゆる道筋でアクセス可能にする情報ネットワークを創り上げたところ、なーんだ、すでにクモが糸で作る網と同じ構造だったじゃないか、ということなのだ。

「インターネットはクモの網」と説明するネット上の図の数々。

ところで一見同心円状、実際はらせん状の円に広がるクモの網を私たちは「クモの巣」と呼んできたが、あれは「巣」ではなく獲物をとるための「網」。

クモ自身が棲む「巣」は別のところにある。ということを、わかりやすく描いた最新刊が『クモと糸』(「月刊たくさんのふしぎ」2015年3月号、福音館書店)だが、その本を書いたのも池田博明先生です(絵は荒川暢さん)。

クモがつくるネットは「クモの巣」ではなく「クモの網」であることをわかりやすく描いた絵本『クモと糸』。

かくして私は、池田先生の影響でやたらとクモを見つけては、まじまじと観察するようになりましたです。

百科事典の背から出てきたハエトリグモはおもに家屋内に棲息しており、小さなハエなども捕獲している「益虫」だが、チャタテムシ(おもにヒラタチャタテ)も食べているという。

チャタテムシ?

これは、1mmほどの微小サイズの昆虫で、ダニやらシラミやらよりちょっとだけ大きい。湿度が高い書棚では本を食う害も起こしているという。

と、知って思い当たることがあった。

私の数年前までの書斎は古いマンションだったので、壁に結露しがちだった。引っ越し時に件(くだん)のドイツ百科事典を収めていた書棚を動かしたところ、背面の壁にキノコが生えていたほどだった。

ドイツ百科事典はこの旧書斎での10年間に背表紙がぼろぼろになるなど劣化が進んだのだが、それはチャタテムシが食いまくっていた可能性が大きい。チャタテムシは湿度が高い書棚で、背表紙部分に使われている糊(有機物)を食い続けたため革の背表紙が剥がれていったのではないか。

古い百科事典の背表紙からミスジハエトリというクモが出てきたのは、そのチャタテムシをエサとするため背表紙に潜んでいたからに違いない。となれば、ミスジハエトリは我が愛用のドイツ百科事典の劣化防衛隊だったことになる。

クモちゃん、ありがとうね。

背表紙から小さなクモが出てきのを見た私のスタッフは、「クモ、いやだ!」と声をあげたが、「クモ=不快な害虫」は冤罪だったことになる。

と、クモへの思いが膨らみ、ドイツの百科事典『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』では、「クモ」をどんな風にとりあげているのかを読んでみたくなった。

早速、「クモ」のページを開いてみた。

ドイツ語で「クモ」は「Spinnentiere」と書く。「Spinnen」は「糸を紡ぐ」、「tiere」は「動物」を意味する。「糸を紡ぐ」+「動物」を合成した語を「クモ綱」としているのはじつにわかりやすい。

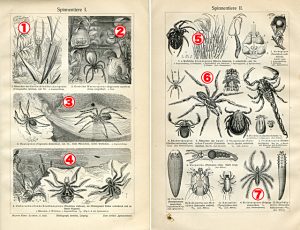

この『Meyers Großes Konversations-Lexikon』は1525点の美しいイラスト解説図を収載していることが「売り」ゆえ、クモの美しい図があるのではと期待した通り、ありましたね、2ページにわたって見事な図が。

この図について調べてみたところ、欧米ではこのページの図を複写拡大して額絵として販売している業者がいるみたいです(著作権が切れているので)。

そこで、この図をスキャンして池田先生にお送りしたところ、描かれている各クモの画像について詳しい説明の返信をいただきました(ホントにすごい)。

『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』のクモのページの図版について、池田博明先生から寄せられた解説。 ①学名からはハラビロアシナガグモ。本来は水平円網なのに図の網が垂直で描かれているため当初は間違いと思いましたが、最近、私はアシナガグモが橋の欄干で「垂直円網」を張っている姿を観察しました。 ②この図はミズグモの生態を描いた図で有名なもので、モーリス・メーテルリンク著のミズグモに関するエッセイ『ガラス蜘蛛』の邦訳版(2008年、工作舎刊)に似たタッチの絵が掲載されていました。 ③イエタナグモ、英語名はHouse spider。日本のクモですとヤチグモに近い習性を持っています。母グモが取ったエサを子グモに与えるという子の世話をします。 ④現在このクモは分類学の父と言われるリンネの友人であるクラークが1757年に記載したヤミイロカニグモの一種(Xysticus cristatus )の同物異名とされています。 ⑤ニワオニグモ。ヨーロッパではもっとも普通のオニグモで英語名はGarden spider。 ⑥学名からはコモリグモの一種(触肢の構造からみてオス)と思われます。 ⑦この右の動物はクモではなくヒヨケムシというクモ近縁の動物です。英語名はCamel spider。

このドイツの百科事典のクモの図および記述には、当時のクモ学の水準ゆえだろう、あいまいだったり不正確な部分があるという指摘には、なるほどと思った。

研究が進むにしたがってそれまで明らかにされた生態や分類、同定が変更されたり新発見が追加されるのが科学の世界だ。

池田先生の説明を通じて、「調べもの」ではひとつの資料や文献にのみ頼るだけではなく、時代を追って新しい資料や文献、発表にも目を通さねばならないという教訓を得ることができた。それは、生物分野に限らず歴史上の事件を調べる際の資料や文献の「調べもの」にも言えることに違いない。

ところで、この『Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905』のクモの図では、じつは2ページ目の図にびっくりするものを発見したのだ。

何と、このページの左隅に何か虫の死骸がこびりついていたので、よーく見るとそれは「クモ」だったのです!!

百科事典のクモのページの隅に貼り付いていた体長さおよそ4mmのクモの遺骸。

こんなことがあるのか!

クモはみんな口から糸を吐くのか?

古本に虫の死骸が挟まっているということ自体珍しいのに、よりにもよって「クモのぺージ」に「本物のクモ」が貼り付いていたのだ。

編集者が、あるいはこの百科事典のかつての所蔵者であった祖父が、わざわざ貼り付けるはずもない。1905年に出版されて以降、今日までの110年の間のいつか、このクモは何かの拍子にこの百科事典に紛れ込み、挟まれて今日にその姿を遺したことになる。それも、よりによってクモの図版のページに、だ。

まったくもって「事実は小説より奇なり」、古い本を開いていて、これほど不思議なできごとに遭遇したことはない。

クモの図ページに遺骸を遺していたクモを眺めつつ、いったいこのクモの種類は何で、また、どこで挟まれたのかを調べたくなった。

早速、このクモの遺骸をスキャンしてみたところ、ある程度かたちを残していることがわかった。そこで、これも池田先生のお知恵を借りることにし、超拡大スキャン画像を送りました。

池田先生からは、すぐに返信があった。

古い頁からつぶれて発見されたクモはユカタヤマシログモだと思われます。脚の文様とサイズ、屋内性のクモという状況証拠から判断しました。ユカタヤマシログモは英国にも生息する汎世界的な分布をするクモで、屋内性です。他のクモが糸を糸いぼから出すのに対して、このクモは糸を口から吐きます。頭胸部のなかに毒腺が変化した吐糸腺を持っていて糸を吐きかけます。

池田先生からは、先生が撮影されたユカタヤマシログモの写真が添付されていた。

なーるほど、脚の文様が確かに同じだわ。

それにしても、ほとんどつぶれていたクモの遺骸なのに、脚の模様を見るなり世界4万5000種のクモのどれかがわかってしまうって、驚愕です。

ユカタヤマシログモ。(写真提供:池田博明氏)

これも偶然だが、池田先生は、最近、ユカタヤマシログモについて一文を記したところだったという(池田博明『クモ学セミナー第1回 ユカタヤマシログモの吐糸説』(2014年11月25日、日本蜘蛛学会「遊絲」第35号収載)。

早速、それを読ませていただいたのだが、ユカタヤマシログモ( Scytodes thoracica LATREILLE,1804)は、何とも不思議なクモなのだ。

「クモは糸を吐く」と、私たちは漠然とこの言葉を使ってきたが、「吐く」とは通常、「口」から何かを吹き出すことを意味する。しかしクモは「口」からではなく、後腹部や尻に近いところにある「糸疣」(いといぼ、「クモイボ」ということばもあるが、それは俗称)という器官(それも1つではない)から糸を噴射する。

数年前、福井県を訪ねたときにあまりにも鮮やかな虎のような柄の大きなクモを見つけて感銘、東京に持ち帰り飼育したことがある。

エサにコオロギを与えたところ、網にからまったコオロギに向けて糸を噴射してぐるぐる巻きにしたのだが、その様子を見て驚いた。クモはコオロギにお尻を向けて糸を少なくとも2か所から噴出していたのだ(存分に食事をした「ナガコガネグモ」は、なんと「子」を200匹も産んでしまったので、あとの世話を池田先生にお願いしたのでした)。

福井県で採集、飼育中のナガコガネグモが獲物をとらえるため糸を噴出する様子。左・糸は数十本まとめて出ている。右・糸の噴出はこの写真では3か所の「糸疣」から出ているように見える。(写真・山根一眞)

クモが糸を何本も束で噴射する様は、歌舞伎の『蜘蛛の拍子舞』や能の『土蜘蛛』などの舞台での糸噴出の演技を思い起こさせた。

昔の人はクモをよーく観察して、こういう舞台演出を創り出したのだな、と(ちなみに、あの舞台用のクモの糸を投げかける小道具、売っているんですよね。買いたくなった……)。

壬生狂言の『土蜘蛛』の1シーン。出典:京都芸術劇場

実際のクモが糸いぼから一度に噴出する糸は60~80本くらいらしいが、舞台演出では手で投げかけるので、何となく糸を「吐く」のが口からと思い込んでいたのだ。

ところが池田先生の『ユカタヤマシログモの吐糸説』によれば、ユカタヤマシログモはクモの中で唯一、「口から糸を吐く」のだ。

送っていただいた植村利夫氏の古い論文『口から絲を吐き出す蜘蛛』(日本蜘蛛学会誌「Acta Arachnologica・6巻3号」1939年、昭和14年)には、3年前の1936年(昭和11年)に発表された『ユカタヤマシログモの粘液射出に關する報告』(小松敏宏)に対する反論、そして「大発見」が記されている。

「私は、小松氏の観察を訂正する一大事件を発見した。それは、小松氏が述べているように(噴出後に糸になる)粘液は蛛疣(クモイボ)より射出するものではなく、実に口から発射されるという一事である。これは、学会を驚嘆させるに足る大事件であると思われる」

この論文は「論文」らしからぬ熱に満ちた跳ねた文章が続いており、何とも楽しい。

植村氏は、この発見にいたるまでの観察の苦労の末に「口から射出」を確認したことについて、「私は魂を奪われた」と表現。その観察の経緯では、「あわやと思って固唾を飲む」「寸秒も早く魔液を発射」「彼は魔術を使うとしか思われない」「私は躍動する心臓の鼓動を制しながら」などの過激な表現が続き、最後にこう締めくくっている。

今まさに、ユカタヤマシログモは正しくその怪物の土蜘蛛であることを発見し、こういう怪物が実際に存在したことに対して、一大驚異を感じている次第である。(昭和14年8月25日稿)

それにしても1939年、昭和14年という年は、世界が大きな戦争に突入していったとんでもない年だ。植村氏がこの論文を記したちょうど1週間後に第2次世界大戦が勃発しているのである。

日本では前年に国家総動員法が出され、日本軍は中国進出を加速。

そういう時代にあってユカタヤマシログモの大発見に興奮を禁じ得ない科学者がいたことを思うとき、平和とはこういうことなのだという思いを新たにする。

戦争の多くは他国への侵略と領土拡大が目的だが、それがもたらす結果は大きな不幸ばかりだ。一方、科学が目指す目的は未踏の知識世界への進出と拡大で、それがもたらすものは発見の喜びと新しい知を世界の人々が感動をもって共有する幸せなのだから。

ちなみに、「学会を驚嘆させるに足る大事件」というユカタヤマシログモの「口から糸を噴出」の大発見だが、池田先生の解説ではさらりとこう述べているのです。

イタリアのモンテロッソがユカタヤマシログモの習性を観察・報告したのは1928年ですが、報文がイタリア語なので(日本では)知られていなかったのでしょう。さらに、英国のブリストーも1931年に報告しています。

あれま。口から糸を吐くことは8~11年前に世界では報告されていたのだ。

しかもその英語名は「Spitting Spider=ツバを吐く」。

日本の研究者ではまだその観察・確認がされていなかったこと、当時は世界の研究成果の情報が自由に入手できなったことなどが植村氏をして、その発見を「学会を驚嘆させるに足る大事件」と思い込ませてしまったのだろう。

あらゆる文献が即座に検索できる「クモの網ネットワーク」インターネットがなかった時代ゆえの、ちょっと悲しい物語ですね。

なお、4万5000種という世界のクモの中でも、口から糸を吐くクモはヤマシログモ属(世界では140種が記録されている)だけで、日本ではヤマシログモとクロヤマシログモ、そしてユカタヤマシログモの3種のみだそうです(新海栄一『日本のクモ』(文一総合出版、2006年による)。

ちなみに池田先生は、『クモのはなしⅡ』(梅谷献二、加藤輝代子編著、技報堂出版、1989年刊)に収載されている「ユカタヤマシログモの投網」という9ページにわたる文章の中で、小松敏宏氏、植村利夫氏によるユカタヤマシログモの研究成果の経緯を詳しく書かれていて、楽しいです。

と、ミスジハエトリやユカタヤマシログモの「調べもの」を通じて多くのことを学んだのだが、私としてはこれで終わりではすまなかったのです。

<第6回了(次回「後編」に続く)>

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?