第56回 正月の餅

正月といえば、神棚に餅(もち)を備え、元旦には雑煮やおせち料理をいただいたものであるが、最近は、デパ地下や通販のおせち料理の「お取り寄せ」が花盛りで、雑煮とおせち料理をホテルで堪能するというような手抜き派もいたようだ。カレーを食べて新春を祝おうというTVコマーシャルにも驚かなくなった。

私は、十代の頃からほぼ30年間、暮れに餅搗(つ)きをしたのを思い出す。相撲や柔道で鍛(きた)えた猛者(もさ)たちの餅搗きの腕は別格であったが、案外、スポーツ選手は餅搗きが下手であった。華奢(きゃしゃ)で小柄な年配の方が、「それでは!」と杵(きね)を持つと、見違えるように見事に杵を臼(うす)に打ち込む姿を目の当たりにして、「昔とった杵柄(きねづか)」という諺(ことわざ)を実感させられたものだった。餅搗きばかりは、力を入れるコツがあるようだ。

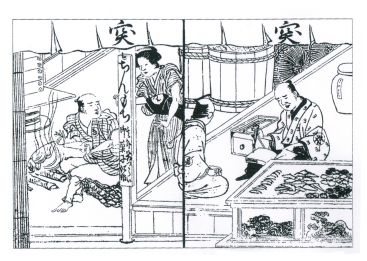

さて、江戸時代には、餅を搗く「賃餅屋(ちんもちや)」という商売があった。お客さんの自宅を回って搗く形もあったし、搗いた餅を届ける店もあった。そして、餅の値段は目方(重さ)によって付けられていた。図版は、賃餅屋の店の様子。左では、蒸籠(せいろ)で米を蒸しており、店先にはいろいろな形の餅が並べられている。

井原西鶴(さいかく)の『日本永代蔵(にっぽんえいたいぐら)』(元禄元年〈1688〉刊。巻2ノ1)には、この賃餅にまつわる吝嗇(りんしょく)話が書かれている。

自分一代で金持ちになった京都に住む藤屋市兵衛(ふじやいちべえ)は、徹底的なケチを身上(しんじょう)としている。年の暮れ、正月気分をただよわせる、まだ温かい賃餅ができあがって、餅屋が届けにきた。手代(てだい)がそのことを市兵衛に伝えると、市兵衛は聞こえぬふりをして帳場でソロバンをはじいている。忙しい時節だからと催促されて、手代は代金を払って餅屋を帰してしまった。2時間ほど経ってから、市兵衛は手代に、「餅屋はどうした」と訊(き)く。「代金を払って帰しました」と手代が答えると、市兵衛は、「お前はこの家に奉公する資格がない奴だ。まだ餅の温(ぬく)もりは冷めていないではないか」と言う。

市兵衛が言いたかったのは、餅が冷めるまで待つと水分が蒸発して軽くなるから、支払い代金がそれだけ少なくて済む、ということなのである。市兵衛のケチぶりに手代は呆(あき)れて、まだ食べてもいない餅を前に、ただ口を開けているばかりだった。

たしかに、昔、供え餅などは飾って数日経つと、ひび割れがしてきて、それだけ水分が抜けて固くなった。そして、やがてカビが生えてきた。

噺家(はなしか)の先代林家正蔵(はやしやしょうぞう。のち林家彦六〈ひころく〉)は物知りだからと、楽屋で若い噺家が、「師匠、どうして餅にカビが生えるのでしょうかねぇ」と訊くと、即座に「バカヤロー、早く食わねえからだ」と答えたというエピソードは、落語界では知られたものである。

こんにちでは、便利な真空パックの鏡餅も登場して、黴(か)びない餅の御時世になった。

賃餅屋。お客さんの注文に応じて餅を搗いたり、店でいろいろな餅を売ったりした。「ちんもち」と書かれた看板が出ている。(『縁組連理鯰〈えんぐみれんりのなまず〉』天明元年〈1781〉刊より)

井原西鶴…1642~93。江戸前期の浮世草子作者・俳人。大坂の人。西山宗因(そういん)の門下で談林風を学び、矢数俳諧を得意とした。『好色一代男』『好色五人女』をはじめ多くの作品を残す。『日本永代蔵』『世間胸算用(せけんむねさんよう)』などは、世の中と金を描いた経済小説ともいうべき側面をもつ。

林家正蔵…1895~1982。八代。人情噺、怪談噺、正本芝居噺にすぐれ、三遊亭円朝(えんちょう)の芸風を伝えた。晩年、林家彦六と名乗った。

![]()

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?