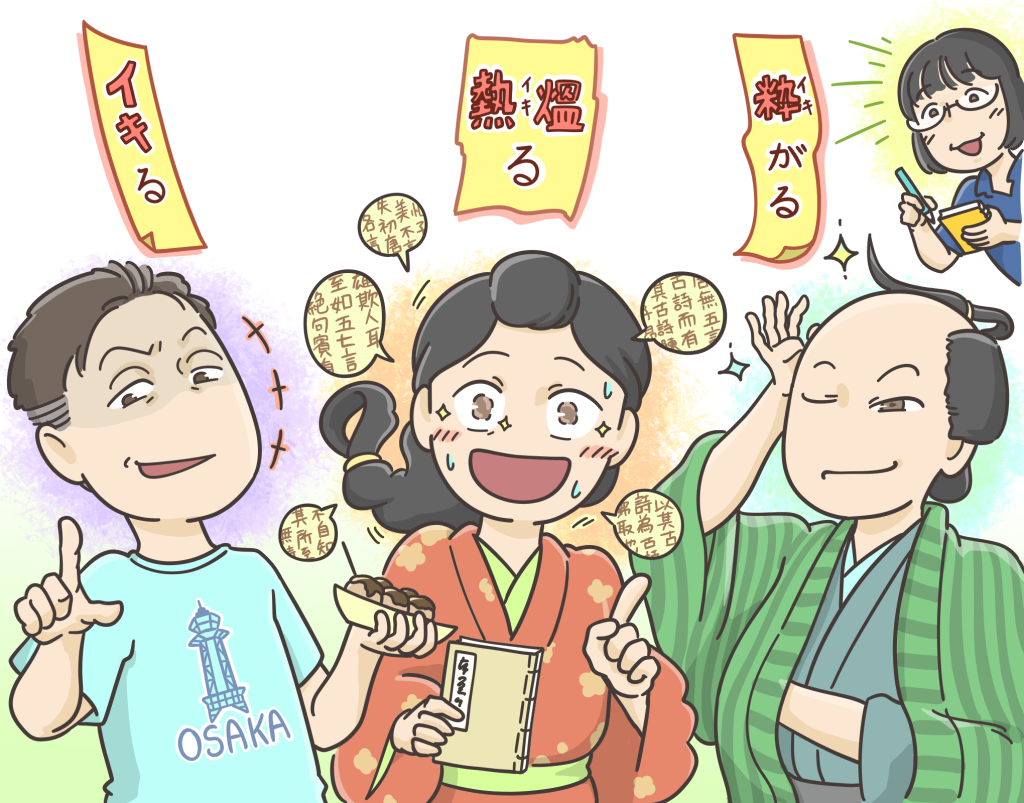

関西方言の「イキル」と若者語の「イキる」

日高 水穂

関西方言に「イキル」という語がある。「アイツ ナニ イキットンネン(あいつ何イキッテルんだ)」のように使う。鼻につく、癇(かん)に障るものとして、関西人はことさらに「イキリ」に敏感なようなのだが、関西ネイティブではない私には、いまひとつピンとこないでいた。

牧村史陽編『大阪方言事典』(杉本書店、1955年)には、「勢が盛んになる。きほひ立つ。元気づく。」とあるのだが、どうもニュアンスが異なるようだ。堀井令以知編『大阪ことば辞典』(東京堂出版、1995年)には、「意気込む。力む。勢いづく。」に加えて「調子に乗ってさわぐことにもいう。」とあるが、鼻につく、癇に障る感じにはやや遠い。

そんななか、お笑いコンビNON STYLEの石田明さんの著書の次の一節を読んで、ようやく腑(ふ)に落ちた。

NON STYLEは2008年のM-1で優勝しました。

慣れ親しんでいた「イキリ漫才」(井上がかっこつけるのをいじる漫才)を捨て、新たに構築したスタイルで勝ち取ったチャンピオンの座。

――石田明『答え合わせ』マガジンハウス、2024年

井上裕介さんの「ナルシストキャラ」は、絶妙に鼻につき、癇に障る。ああなるほど、井上さんが「かっこつける」、あの感じが「イキル」なんだな。

真田信治監修『関西弁事典』(ひつじ書房、2018年)は、「イキル」について、次のように記している。「かっこつける」の意味は、比較的新しいものであるらしい。

①息巻く。調子に乗る。はしゃぐ。「あいつえらい、いきっとんなー」(あの人は大変、調子に乗っているね(大丈夫かな))

②良い恰好(かっこう)をする。「あいつ何いきっとんねん」(あの人はなぜ良い恰好しているのだ(気に食わないな))

【解説】①の意味から中年層以下では②の意味に派生しており、その本人を揶揄(やゆ)するような面が強く、あまり良い意味ではない。

――真田信治監修『関西弁事典』ひつじ書房、2018年

ところで、『現代用語の基礎知識』(自由国民社)の2019年版~2022年版には、「時代・流行(若者)」分野の語として「イキる」が取り上げられている。「粋がっている、虚勢を張っている、威張っている様子。」とあり、「イキガル」の同義語と見なされているのだが、確かにインターネットのサイトを見ると、若者語の「イキる」について、「イキガル」の省略形と説明するものが多く見られる。

イキるとは意気がる(いきがる)の略。意気がる同様、虚勢をはり、調子にのること。えらぶることをいう。

――「日本語俗語辞書」イキる【*1】より抜粋

イキるとは調子にのって偉ぶったり格好つけたりすることをいう。

「威張り散らす」「天狗になる」などの意味で使われる「粋(意気)がる」を略した言葉。

関西地方で使われていた表現が全国に広まって使われるようになったと言われている。

――「若者言葉ドットコム」イキる【*2】より抜粋

果たして「イキル」は「イキガル」の省略形なのか。ここで、『日本国語大辞典 第二版』の「いきる」と「いきがる」を見てみる。

いき・る【熱・熅】

(1) あつくなる。ほてる。むしむしする。

*観智院本三宝絵〔984〕下「七の病を除くといふは、〈略〉さむくひゆる事を除く、あつくいきる事を除くと、あかのきたなきことを除くと」

(2) 息づかいを荒くして怒る。相手と争おうとしていきまく。言いたてる。

*咄本・わらいくさ〔1656〕下「さてもりょぐゎいを云、しかとくさいと云かよ、さらば、かがしようとて、いきれば」

(3) 調子に乗って勢いこむ。元気づく。

*舞正語磨〔1658〕上・翁「惣じて立居かしこくして、はねいきりたる翁なり」

――『日本国語大辞典 第二版』いきる【熱・熅】[解説・用例]より抜粋

いき-が・る【意気─・粋─】

自分から粋だと思って得意になる。粋人らしくふるまう。いきぶる。

*人情本・春色連理の梅〔1852~58〕三・一八齣「何も独り自惚(うぬぼれ)らしく、意気(イキ)がる訳もねえが」

――『日本国語大辞典 第二版』いきがる【意気─・粋─】[解説・用例]より抜粋

用例はそれぞれ年代のもっとも古いものを抜粋した。これを見る限り、「いきる」のほうが「いきがる」よりも古い語であるようだ。そもそも近世の上方では「粋」は「イキ」ではなく「スイ」であって、先述の『大阪方言事典』にも、「自分だけで粋(すゐ)をもって任じてゐる。通(つう)がる。半可通。」の意で「スイガル〔粋がる〕」が立項され、「イキガル」は立項されていない。関西方言の内部で「イキガル」から「イキル」を生み出すルートは想定しにくいのである。

ただ気になるのは、現代の話者の意識である。

関西ネイティブの20代の学生に、「イキッテイル人」とはどんな人かと尋ねてみると、「調子に乗って傲慢になっている人」「身の丈に合わない尊大な態度を取る人」「自分をかっこよく見せようとする人」と説明してくれた。さらに、「イキル」と「イキガル」の意味の違いを尋ねたところ、「『イキガル』は自分は使わないが、『イキル』は『イキガル』を略した語だと思っていた」というのだ。

こうした関西ネイティブの意識からすると、「イキル」の「調子に乗って勢いこむ。元気づく。」という意味から、単線的に「かっこつける」という意味が派生したわけではない可能性が出てくる。『関西弁事典』がいうように、現在の中年層以下が「イキル」を「かっこつける」の意味で使用するようになったのは、この世代が標準語(東京語)の「イキガル」に触れ、関西方言の「イキル」と混同した可能性はないか。

現代方言の変容には、方言内部の変容ルートと標準語との接触による変容ルートがからみあう、複線的な変容も想定できるのではないだろうか。

イラスト/韮山 環(にらたま) https://x.com/niratama0896

参考資料

【*1】 「日本語俗語辞書」>「イキる」 http://zokugo-dict.com/02i/ikiru.htm (2025年8月6日確認)

【*2】 「若者言葉ドットコム」>「イキる」 http://wakamonokotoba.com/wakamono-kotoba/ikiru/ (2025年8月6日確認)

プロフィール

日高水穂

ひだか・みずほ/1968年山口県生。関西大学教授。博士(文学)。日本語学会理事。専門は現代日本語研究、方言学、社会言語学。方言文法研究会を組織し、日本語族諸方言の文法の全体像を把握するための共同研究プロジェクトに取り組む。

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?