第13回 鳥と恐竜のミッシングリング(前編)

恐竜博物館フィーバー

恐竜から鳥への「失われた鎖」

北谷で大発見の「新種の恐竜」

2016年2月26日の午後、東洋一特別館長から心待ちにしていた報せが届いた。

「おかげさまで漸く勝山5番目の恐竜の論文が出版されました。本日記者発表しました」

2007年8月に勝山市の北谷で小型獣脚類の化石が発見され、その研究解析が続いていたのだが、やはり「新種の恐竜」だった!

「フクイベナートル・パラドクサス」(Fukuivenator paradoxus)という学名も認められ、2月23日に英国の権威ある科学誌『Scientific Reports』(オンライン版)に発表されたのだ。

[論文のタイトルは『コエルロサウルス類のモザイク進化を際立たせる、日本の白亜紀前期から発見された奇妙な獣脚類』。著者は、東洋一(福井県立大学特任教授・福井県立恐竜博物館特別館長)、徐星(中国科学院古脊椎動物・古人類研究所教授)、柴田正輝(福井県立大学講師・福井県立恐竜博物館研究員)、河部壮一郎(岐阜県博物館学芸員)、宮田和周(福井県立大学准教授・福井県立恐竜博物館主任研究員)、今井拓哉(福井県立恐竜博物館古生物学研究職員)の6名]

「フクイベナートル・パラドクサス」という学名の意味だが、すぐラテン語辞書で調べたところ、「ベナートル」は「猟師」、「パラドクサス」は「逆説」だが、福井県立恐竜博物館は「狩人」という日本語を使い、福井産の「逆説の狩人」にしたという。なかなか味のある命名です。「逆説」は、この時代の恐竜としては、肉食から草食への移行段階の種であることなども含め、いくつかの意外な特徴を持っていることからつけられたようだ。

この小型獣脚類の化石は、勝山市北谷の白亜紀前期(約1億2000万年前の地層、手取層群赤岩亜層群北谷層)で発見されたが、恐竜の進化系統図の空白部分の一部を埋めるものという意義がきわめて大きい。「フクイベナートル・パラドクサス」は「羽毛恐竜」であり、恐竜から鳥への進化の中間に位置する存在として、明らかにされていなかった部分が多い進化の線路の一部がつながった点が超凄いのだ。

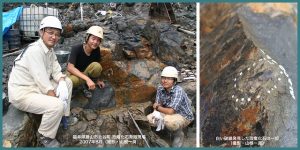

鳥への進化を物語るとされる「羽毛恐竜」の化石はきわめて希少なもので、産地も限られていた。私は、そんな恐竜化石が日本で発見されるはずなどないと思いつつ、勝山市の恐竜化石産地「北谷」を訪ねたのは8年半前の2007年8月4日のことだった。当時「北谷」は非公開で立入禁止だったが(現在は「屋外恐竜博物館」として予約見学が可能)博物館の研究者に案内していただき、採掘現場の隅っこで、持参した愛用の岩石用ハンマーを振り下ろしたりしたのだが……(当然ながら簡単には見つかりませんです)。

勝山市の北谷が日本最大の恐竜化石産地になったのは福井県が重機を用いる大規模な作業を計画的に続けているからだ。8年半前の訪問時の写真。

写真は2007~2010年に行われた第三次恐竜化石発掘調査だが3000点を超える標本を発見。後に「フクイティタン・ニッポネンシス」と学名がつけられた竜脚類の骨格化石もこの時に得ている。同じ場所で2015年夏に始まった第四次恐竜化石発掘調査は2016年度まで。

北谷での古生物の化石採集が夏に行われるのは、全国から集まる大学生や大学院生が作業に参加できる夏休み中の期間に合わせるためだ。

ところがその18日後、とんでもない大発見があったのだ。

日本初となる「羽毛恐竜」と「思われる」化石が出たのだ。これには、びっくりした。

もっとも化石となった骨は岩石の中にあるため、その骨などを取り出すためには、慎重で時間をかけたクリーニング作業が必要だ。やっとその恐竜化石の全貌が披露されたのは、発見から2年7ヶ月が過ぎた2009年3月18日だった。

「羽毛恐竜」である可能性が濃い

その記者発表の会見場に駆けつけたが、新聞やテレビの報道陣にまじり10人の勝山市の小学生記者たちも混じる熱気あふれるものだった(博物館通い50回という学習経験ゆえか小学生記者の質問が一番よかった)。

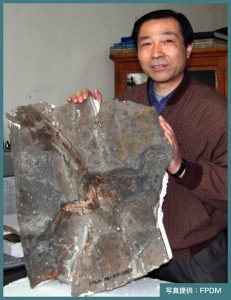

2009年3月18日、福井県立恐竜博物館での小型獣脚類の全身骨格についての記者発表。

2009年3月18日、福井県立恐竜博物館で公開された小型獣脚類の骨格化石。(撮影:山根一眞)

東洋一副館長(現・特別館長)は、推定体長1.7 m(後に2.3mと判明)というこの小さな恐竜についてこう語っていた。

「2足歩行の肉食恐竜、小型獣脚類の新種であることは間違いなく、羽毛恐竜と考えられます」

羽毛恐竜とすれば、福井県立恐竜博物館始まって以来の大発見となる。

白亜紀の前期、地球の気温は徐々に低下していたため、恐竜は保温のために体を羽毛で覆う進化を始めていたとされる。その羽毛のおかげで地上走行中に若干の浮力をもつようになり、やがてムササビのように滑空し、さらなる羽毛の進化によって原始的な鳥へと進化したと考えられている。

恐竜から鳥への進化は、

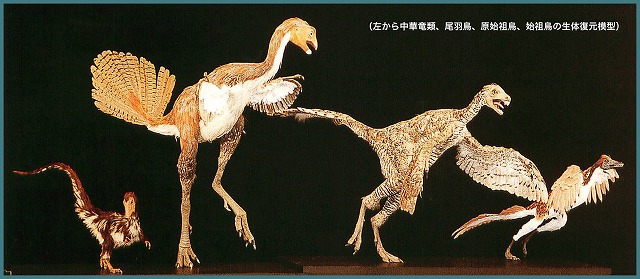

「恐竜→羽毛恐竜→原始的な鳥である始祖鳥→現在の鳥」

という道をたどったと考えられてきたが、「羽毛恐竜→始祖鳥」の部分の「ミッシングリンク」はまだ十分には解明されていない。そのため、福井で発見された羽毛恐竜と思われる小型獣脚類の発見は、「恐竜→鳥」の進化史の解明に一石を投じる重要な発見になるかもしれないと期待された。

またこの化石では、かつて例がないほどほぼ完全なかたちで脳をおさめる脳函と呼ぶ骨が残されていた。東洋一さんは、「この脳函をCTスキャナーで詳しく調べることによって、この恐竜の脳のどの部分が進化していたかを調べたい」と、話していた。

鳥は、飛翔するために視覚中枢の肥大化や内耳の蝸牛管が発達しているそうだが、それと同じことが見いだせれば「飛ぶ能力」を持っていたことが立証できるだろう、と。

恐竜脳の精密構造が明らかに

じつは、昨年、2015年6月、福井県立恐竜博物館を訪ねた際、東特別館長は「山根さん、大きな成果があったんですよ」と語っていたのだ。

熱い口調で「成果」の片鱗を語ってくれた東洋一特別館長。

それは、6年前、2009年3月の公開の際に見た、あの小型獣脚類(2007年に発見)の「脳函」のCTスキャナーによる解析データだという。あの恐竜化石、まだ研究が続けられていたのかと驚いたが、東さんは、「学会誌発表前なので、これ以上は……」と、詳細は明かしてくれなかった。それが、いやはや、福井県産では5番目の新種恐竜として、「恐竜→鳥」の進化解明に大きな貢献をする存在としてデビューすることになったのだ。

羽毛恐竜の進化を解く鍵が潜んでいると期待される小型獣脚類の「脳函」部分の化石。(撮影・山根一眞)

福井県立恐竜博物館に導入された小型のCTスキャナー。人体用では詳細な画像が得られないため、撮影範囲は小さいがこの工業用の精密CTスキャナーを使い解析が進められた。(撮影・山根一眞)

福井県立恐竜博物館の発表資料には、「フクイベナートル」についてこう記してあった。

鳥類と非鳥類型恐竜の中間の形態をした内耳を持つ。

復元された内耳形態も原始的な特徴と派生的な特徴を表している。三半規管は非鳥類獣脚類恐竜のものと同等の平衡感覚を示す一方、蝸牛からは現生鳥類に匹敵する聴力を有していたことがうかがえる。

ビルの10階建てにも届く巨大な恐竜の姿は子供たちを魅了しているが、この小型獣脚類「フクイベナートル」のような小さな恐竜は、この分野の研究のトレンドなのだという。大半の恐竜が絶滅してしまった一方で、小型化した羽毛恐竜のみが絶滅することなく進化をとげることができたからだろう。

論文で「羽毛恐竜から始祖鳥へ」をたどる

「恐竜が鳥に進化した」という学説は突拍子ないものであるため、幅広い議論が続いてきたが、1990年代半ばから中国で羽毛恐竜化石の発掘が続いたこともあり、「恐竜→鳥」の進化を立証するミッシングリンクがつながり始めてきた。福井県立恐竜博物館は世界各国の恐竜博物館や研究機関と提携を結び、共同研究を続けてきた。その提携先は9の博物館と研究機関におよぶが、とりわけ中国との連携が深い。

http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/museum/relation.html

恐竜時代には日本列島はまだ現在の中国の一部だった。恐竜の化石が地層内に堆積したあとに恐竜は絶滅。そして、恐竜が永遠の眠りについている「地層=手取層群」も含む巨大な地層の塊が大陸から剥がれるように分離、移動して今の日本列島が形作られた。つまり、手取層群から出る恐竜化石は、もともとは今の中国大陸に棲息していたのである。現在の中国で発見される恐竜も福井県で発見される恐竜も連続した土地で棲息していた。

これについては、“第12回 発掘!「福井恐竜学」の現場”で触れている。

https://www.web-nihongo.com/wn/shirabemono/12/2.html/

日本と中国が連携して恐竜研究を進めるのは、当然なのだ。

福井県立恐竜博物館が、2005年7月15日~11月3日、中国地質科学院地質研究所とドイツ ジュラ博物館の特別協力を得て、恐竜から鳥への進化を軸とする特別展示「大空に羽ばたいた恐竜たち」を開催したのは、そういう協力活動の一環だった。

2005年7月15日~11月3日に開催された福井県立恐竜博物館開館5周年記念展示。主催・福井県立恐竜博物館、福井新聞社(出典:FPDM)

この特別展を見た私は、小学生時代から教科書でしか姿を見たことがなかった「始祖鳥」化石のいくつかを目の当たりにして、いたく感激した。また、「始祖鳥」の小ささにも驚いた。

2005年に開催された展示「大空に羽ばたいた恐竜たち」では1950年にドイツ、アイシュテットで1876年(明治9年)に発見された始祖鳥化石(ベルリン標本と呼ばれる)が日本での初展示が実現。写真はもっとも精密なファースト・レプリカ(山根のお宝です)。幼鳥と言われるが、それにしてもA4判におさまるほど小さい。

さらにその2年半後、福井県立恐竜博物館は「国際恐竜シンポジウム 2008・アジアの恐竜研究最前線」を開催したが、その中心テーマも「恐竜から鳥へ」だった(2008年3月22、23日)。

「国際恐竜シンポジウム2008」のポスター(出典:FPDM)

この時、羽毛恐竜研究の第一人者である中国地質科学院地質研究所の季強(ジー・チャン)教授が「中国の羽毛恐竜と鳥類の起源」という演題で講演を行っているのだ。

福井県立恐竜博物館で講演を行った季強(ジー・チャン)教授。手にしているのは2005年に中国の河北省で発見されたジンフェンゴプテリクス(華美金鳳鳥・Jinfengopteryx)。

この「恐竜→羽毛恐竜→始祖鳥→鳥」への進化のストーリーにはずっとわくわくしてきたのだが、この分野の新しい化石の発見や研究成果の発表が次々と出てきていることもあり、その流れや発見史がしっかりと頭には入っていないことが悩みだった。新しい分野の研究であるため、専門家以外にはきわめて理解しにくいのだ。

季博士の講演では、その情報整理と理解が間違いなく進むと期待は大きかった。だが私は、残念ながら講演を聞くために福井へ行くことができなかった。ところが最近、福井県立恐竜博物館の公開されている過去の資料の中に季教授の講演の予稿を見つけたのだ。

そのボリュームはA4サイズで2ページと少しと短いが、李教授が実際の講演で話したと思われる内容が濃縮されていた。これはいいぞと飛びつき、何度か読んだのだがチンプンカンプンで全然頭に入らない。

その理由は、登場する恐竜の数が22もあり、学名や和名を読んでもその恐竜のイメージが頭にはまったく描けないからだと悟った。

それは、たとえば、「テコドントサウルスがシェンゾウラプトルに襲いかかった」と書いてあっても、何のことやら???と同じことだ。

しかし、図解すればイメージがつかめるので先に読み進める。

この攻撃図式はあくまでも「たとえ話」ですのでお断りしておきます。

そこで季教授の講演予稿に各恐竜の図を付け加えて整理してみようと思い立った。「調べもの」では、ただ資料を得るだけではダメで、理解しにくい資料をわかりやすくなるように加工することが必要なのだ。これは、私が「調べもの」でいつも行っていることなのだが、どっこい、各恐竜の生体復元図と化石や骨格標本の図や写真を揃えるのは思いのほか大変な作業だった。22種の恐竜等の図を同じサイズにおさめて仕上げるのも難しく何度も中断を繰り返しておりましたが、何とかまとめられました。

という次第で、次回は、

「図解版・季強博士が明かす<中国の羽毛恐竜と鳥類の起源>」

をお届けします。

<第13回了/恐竜シリーズ「鳥と恐竜のミッシングリング」は後編に続きます>

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?