第107回 春の夜の夢と千両

短くはかないことの譬(たと)えに「春の夜の夢」という言葉がある。

春の夜の夢ばかりなる手枕にかいなく立たむ名こそ惜しけれ (『千載集』)

春の短夜に戯(たわむ)れにあなたの手枕を借りると、素晴らしい恋をしたいのに、浮名だけが立つのは惜しいことですと周防内侍(すおうのないし)が詠(よ)んだこの歌は、宮廷の女房と貴公子の恋愛歌として百人一首にも採られている。

そんな春の夜の恋も、江戸人たちの手にかかると、前句付(川柳)にはこんなふうに詠まれることとなる。

寝そびれた夜は千両使つてみ

寝そびれた夜は金をため蔵を建て

春の日の夜には、せめて夢でもいいから千両使ってみてみたい、金をたんと貯めて大きな蔵でも建ててみたい、というわけである。

この夢のような願いを小説にしたのが山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙(きびょうし)『江戸春一夜千両(えどのはるいちやせんりょう)』(天明6年〈1786〉刊)である。

ある日、主人が番頭に、千両の半分の五百両を一夜で使い切ったら倍の千両をくれてやるという夢のような話を持ち出す。手代(てだい)には二百両、丁稚(でっち)には七両二分、そして息子には千両を渡し、一夜で使い切ったら倍額をプレゼントするというのである。

大金を使うことは意外にも大変なことであった。こう言われた番頭は、この金で田舎の田圃(たんぼ)を買って仕送りをして、日頃世話になっている人へ礼をしてと、いろいろ算段するうち夜が明けてしまう。丁稚や手代も使い切れなかった。ただ、吉原の遊女遊びで一夜豪遊して千両を使い切った放蕩(ほうとう)息子だけは褒(ほ)められて、身代(しんだい)そのものをもらもらえることになる。金は貯めるより使え、という田沼時代のバブル経済の世相風潮をよく描いた一作である。

そもそも江戸時代、商家の奉公人が千両を貯めるというのは、ほぼ不可能に近かった。一両小判の価値が下がった幕末でも、千両となれば現代の一億円を超す金額になろう。

奉公人のなかでも季節労働、今で言えば出稼ぎ者も結構いたようだが、基本的には年季奉公といって、ある程度の年限を契約して雇う雇われるという関係にあった。男性の奉公人にはランクがあり、丁稚(小僧)・手代・番頭とランクが上がってゆく。

奉公人と言っても、江戸時代も270年近くあるから、初期と幕末では呼び方に違いが見られ、番頭は「ばんがしら」とか「ばんとう」と呼ばれ奉公人のトップで、会社で言えば部長や重役といったところであろう。手代は係長か課長といったところで、番頭が重手代(おもてだい)という呼び方をされた時代もあって、会社の次長クラスといった重役の予備軍であった。

このほかに下男(飯炊き)・下女などもいて、武家で言えば草履(ぞうり)取りクラスであった。もちろん給金(サラリー)は20歳くらいの手代で年収7、8両といったところだったろう。番頭といっても、その2、3倍といった程度で、彼らには退職金がなかった。あったとしても10年奉公した手代が辞めて手にするのが2両前後、今の30万円ほどであろう。

よく「のれん分け」をするということが江戸時代の小説や時代劇などに出てくるが架空の話で、退職金制度は明治以降のことである。仲間組織がガッチリあった時代だけに、彼らはコツコツ貯めて職種による「空き株」を買って商売に参入する仕組みになっていた。たとえば江戸では質屋株は2000軒ほどだったから、誰かが廃業した質屋の「空き株」を買って質屋商売するしかなく、春の夢でもいいから千両の金が欲しいというのは切実な願いであった。

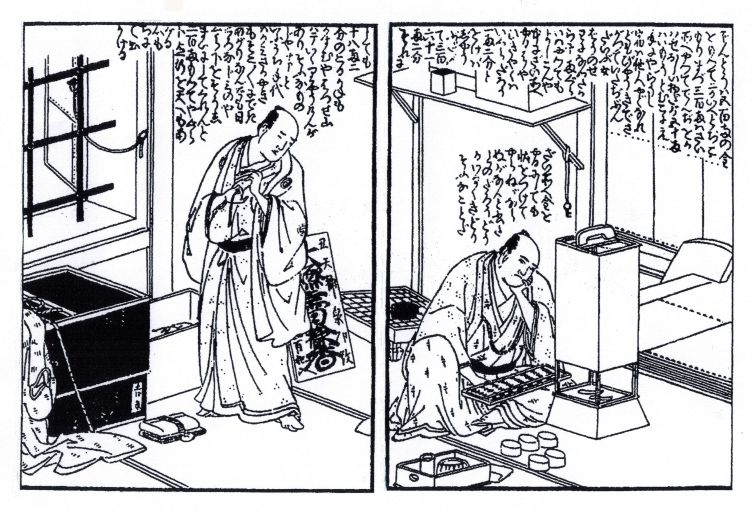

『江戸春千夜一両』(天明6年〈1786〉刊)より。右は番頭。土蔵の二階に閉じこもって五百両を前に、その使い途に思案に暮れている。左は手代。二百両で深川の遊里の遊女を全部買い上げようと、意気込んで出かけるところ。

周防内侍…1110~13。平安時代後期の女流歌人。後冷泉天皇から堀河天皇までの四朝にわたり宮廷に仕えた。

山東京伝…1761~1816。江戸時代後期の戯作者(げさくしゃ)・浮世絵師。遊里を写実的に描いた洒落本(しゃれぼん)、大人向けの絵入りコミック小説・黄表紙の第一人者。

田沼時代…江戸中期、第十代将軍家治(いえはる)の側用人(そばようにん)・老中(ろうじゅう)として田沼意次(おきつぐ。1719~88)が政治の実権を握った明和4年(1767)から天明6年(1786)までをいう。積極的な膨張経済政策がすすめられた。

![]()

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?