「へ」と「に」の微妙な関係

前田 直子

海外ではどのくらいの人が日本語を学んでいるのだろうか。外国語学習者数の指標は種々あるが、一例として外国語学習アプリDuolingoの利用者データ(2024年)を見てみよう。

1位 英語

2位 スペイン語

3位 フランス語

4位 ドイツ語

5位 日本語

6位 イタリア語

7位 韓国語

8位 中国語

9位 ポルトガル語

10位 ヒンディー語

――「2024年版 Duolingo Language Report」【*1】

嬉しいことに日本語は第5位に位置している。日本語は今や日本人(日本語母語話者)だけのものではない。

日本語学習者にとって難しいものに日本語の助詞がある。よく知られているものに「は」と「が」の違いがあるが、ここでは次の2つの違いを考えてみたい。

・来年、日本へ行きます。

・来年、日本に行きます。

皆さんは普段、どちらを使うだろうか。「へ」と「に」は一体、何が違うのだろう。

それを調べるために、『日本国語大辞典 第二版』を引いてみる。まず格助詞「へ」には、次の5つの意味が挙げられている。

① 移動性の動作の目標

② 動作・作用の帰着点

③ 動作・作用の及ぶ対象・方向

④ ものを移動させるときの帰着点

⑤ 動作の結果

違いはあるものの、どれも動きの帰結(点)を表す点は共通する。

一方、格助詞「に」には18の意味があり、その中がさらに細分され、最終的には26に分けられている。書かれている分量も「へ」の3倍以上ある。

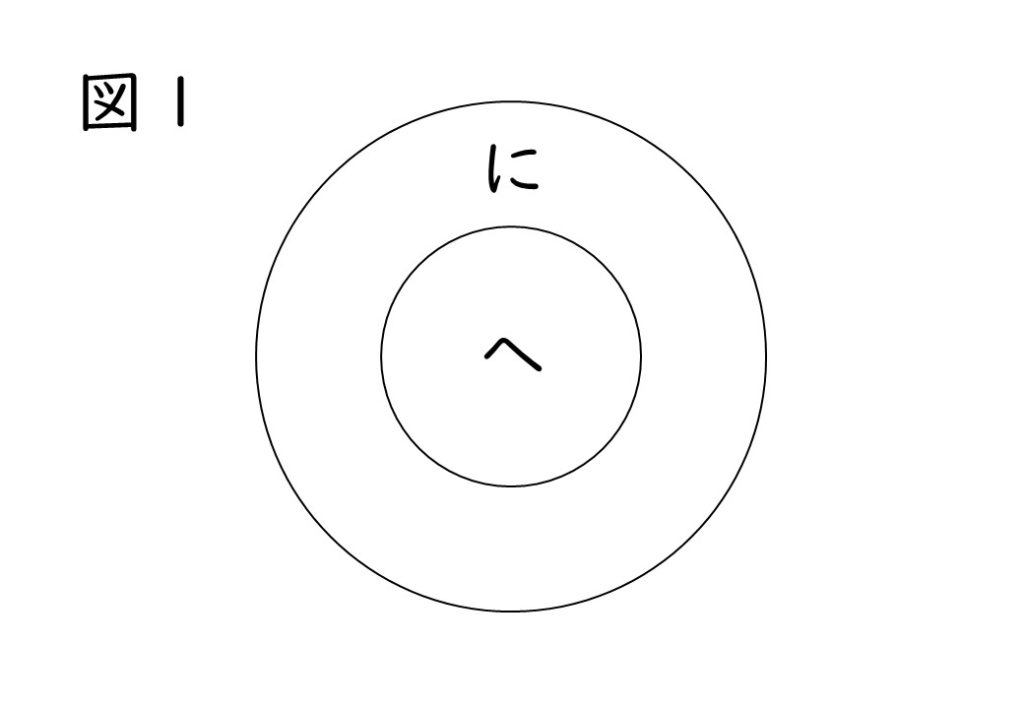

その中で「へ」の意味と重なるのは6番目「⑥ 移動の行く先や方向を表す」である。だが「に」には他に、時間(朝5時 に 起きる)、存在場所(机の上 に 本がある)、原因(大声 に 驚いた)、動きの目的(買い物 に 行く)、受身の動作主体(父 に 叱られた)などがあり、これらは「へ」に置き換えらない。つまり「に」と「へ」は図1のような関係にあると言える。

だが、もし図1が正しいなら、「日本語には「へ」は必要ない」ということになってしまうのではないか。

なぜ日本語に「へ」が存在するのだろう。

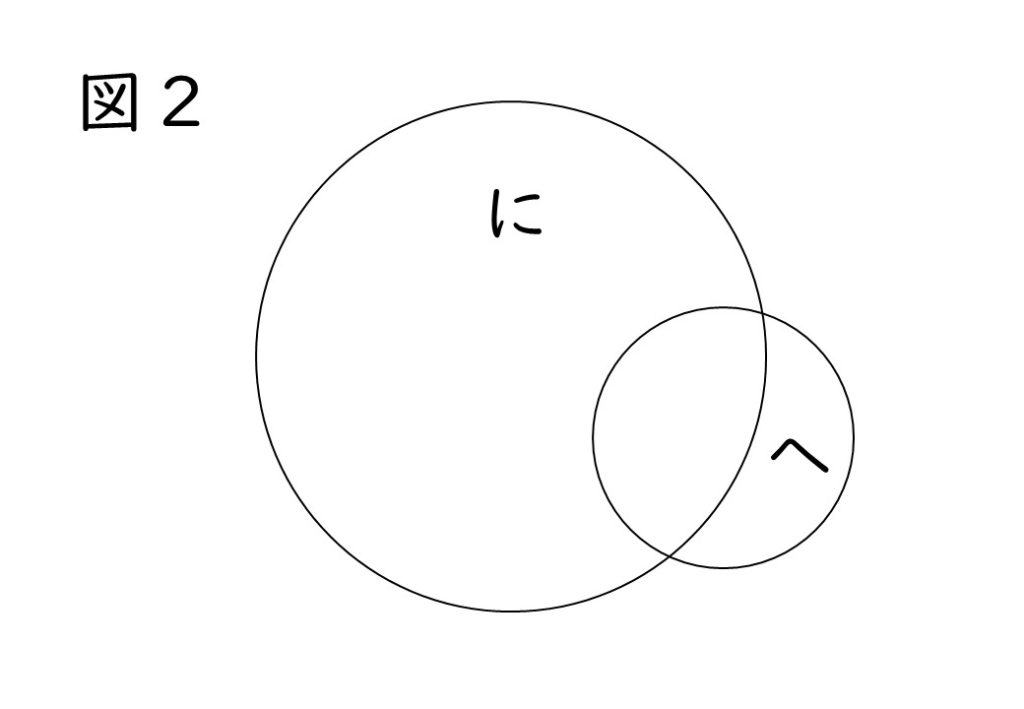

図1は「へ」と「に」の意味的な関係を示したものだが、両者の文法的な働き・機能の関係は図2のようになり、「へ」は「に」には表せない機能を持つ。それはどのようなものか。

例えば次の空欄には「へ」と「に」のどちらが入るだろうか。

a) 君_のお願い / 明日_の扉

b) 西_西_と進む / 次から次_と

c)[手紙や贈り物]おかあさん_ メイより

d)[新聞の見出し]

・東海道新幹線 始発から通常通り運転_

(2025年8月11日 Yahoo!ニュース)

・「画伯」浜田雅功 初の個展開催_

(2025年8月12日 Yahoo!ニュース)

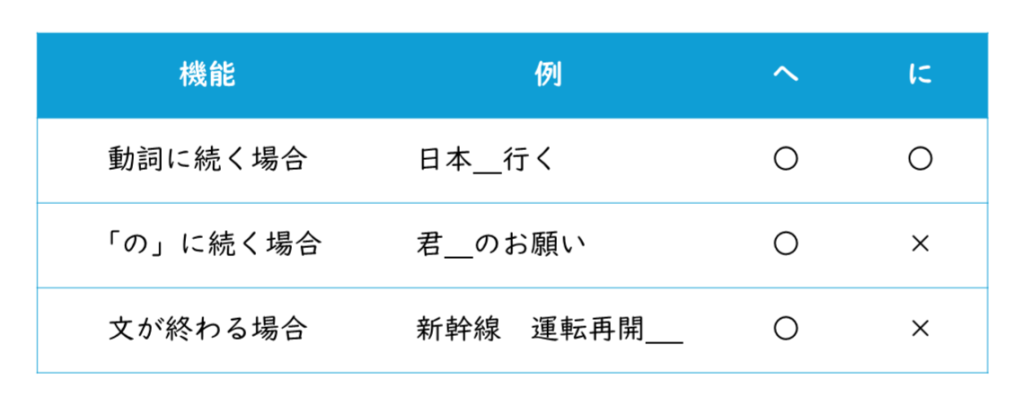

a) のように後ろに「の」が付くときは「へ」しか使えない。また b) のように後ろに「と」が付く場合、つまり「~へ。」で文が終わる場合も「へ」が使われる。c) や d) も文末と考えられる。それに対し、「日本へ/に行く」のように動詞に続く場合は「へ」も「に」も用いられる。まとめると次のようになる。

「へ」は「に」にはない機能があることがわかる。では、なぜそのような違いが生じるのか。

そのヒントが『日国』に書かれている。

再び「へ」を見ると、後半の「語誌」のところに、「へ」の語源が「あたり」を意味する名詞「へ(辺)」であると書かれている。つまり「へ」はもとは名詞だったのだ。現代語風に考えるなら「あの あたり 、行ってみない?」のような感じだったのかもしれない。

「へ」が名詞だと考えると、「の」が付いたり、「へ」で文が終わることも納得できる。名詞は「私 の本」「本 の表紙」のように「の」を伴って次の名詞につながることができるし、「これ、お土産。」のように話し言葉では名詞で文を終わることも珍しくないからだ。

このように「へ」と「に」は文法的な機能に違いがあり、それが言葉の歴史によることがわかった。最後に、「へ」と「に」には方言の違いがあることを『日国』から見てみよう。『日国』の「きょう[京]」を引くと、後ろの方に面白い「ことわざ」が載っている。

きょう へ 筑紫(つくし)に坂東(ばんどう)さ

方向を示す助詞を、京都地方では「へ」、九州地方では「に」、関東地方では「さ」をそれぞれ用いるというように、方言には特色があるということをたとえていうことば。

*ロドリゲス日本大文典〔1604~08〕「Quiǒye, Tçucuxini, Bandôsa (キャウエ、ツクシニ、バンドウサ)」

――「日本国語大辞典 第二版」京へ筑紫に坂東さ

これは、例えば「お寺_行く」という時に、地域によって異なる助詞を使用していたことを表している。この「京へ筑紫に坂東さ」は、ポルトガル人宣教師のジョアン・ロドリゲス(João Rodriguez)がポルトガル語で書いた『日本大文典』(1604~08刊行)の中にあるのだが(なお、同種のことわざは他の本にも見られる)、当時、外国人がこんな風に日本語を学んでいたとは、驚くばかりである。みなさんが「日本へ/に行く」のどちらを普段使うかは、もしかしたら自身の方言が関係しているかもしれない。

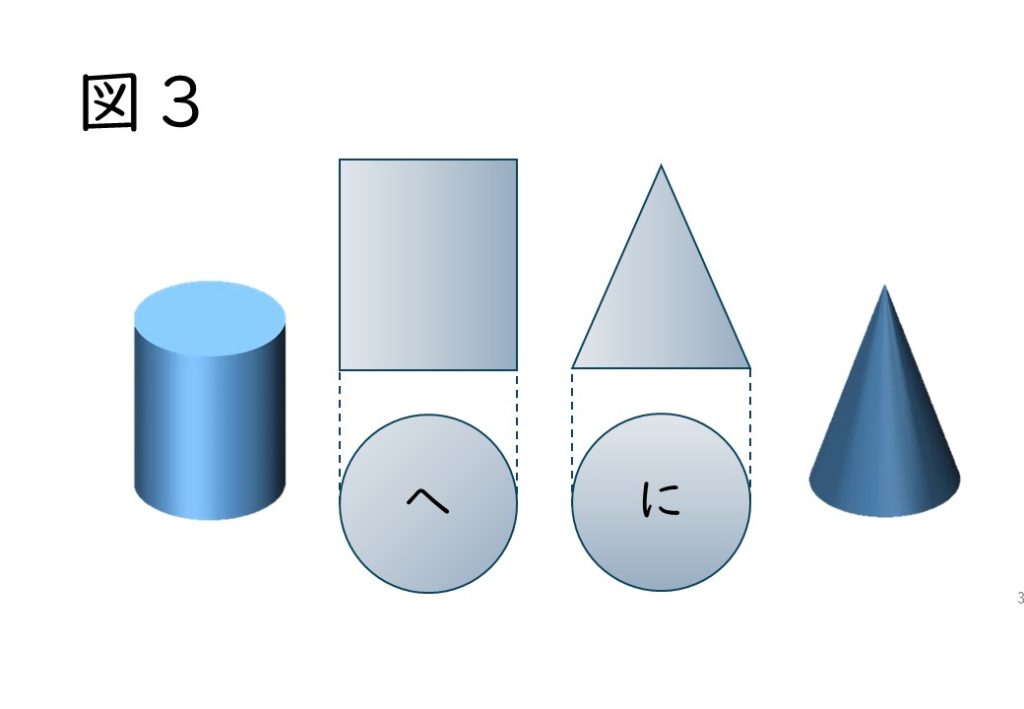

「へ」と「に」は、ある文(例:日本_行く)ではほぼ同じ意味だが、様々な用法(文法的機能)や言葉の歴史、そして方言の観点から見ると違いが見えてくる。それはちょうど図3のような関係である。

同じように見える言葉も、多角的に見ると違いが浮かび上がってくる。『日国』のような国語辞典を引く時には、意味だけでなく、文法的機能や歴史・方言の記述にも、ぜひ目を通してみてほしい。

イラスト/ぴよたそ https://hiyokoyarou.com/

参考資料

【*1】 「2024年版 Duolingo Language Report」https://blog.duolingo.com/ja/language-report-2024/ (2025年8月12日確認)

プロフィール

前田直子

まえだ・なおこ/1964年静岡県生。学習院大学教授。博士(文学)。日本語文法学会会長、日本語学会理事を務める。専門は現代日本語の文法研究、および日本語教育のための文法研究。

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?