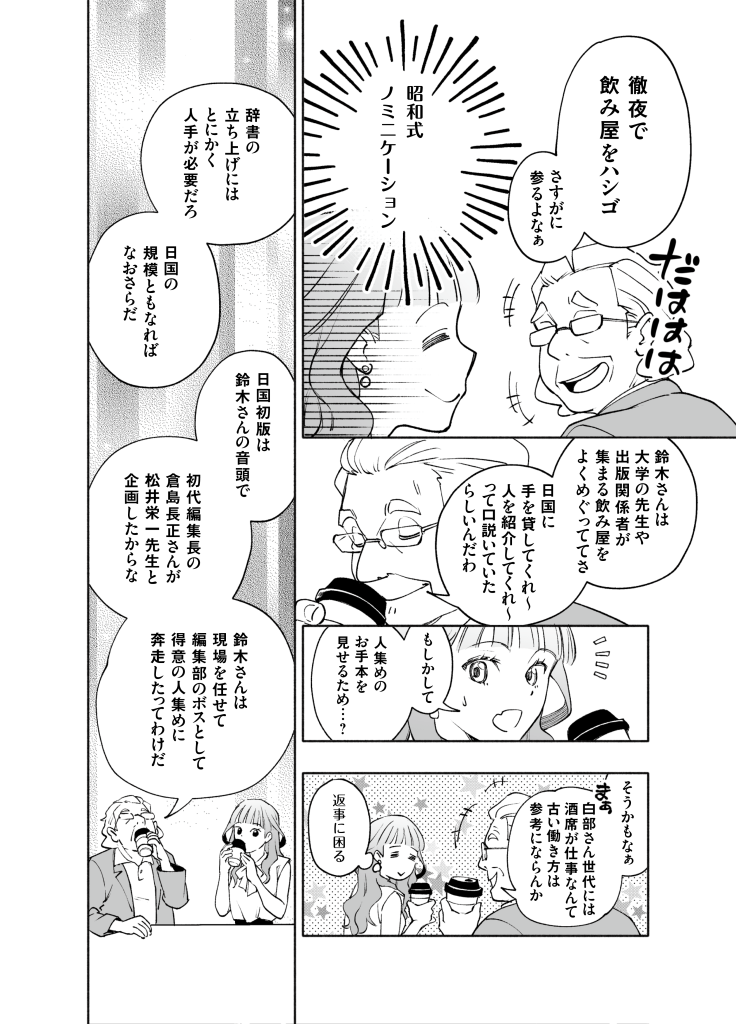

第3話 第三版に託すのは

©久木ゆづる/小学館

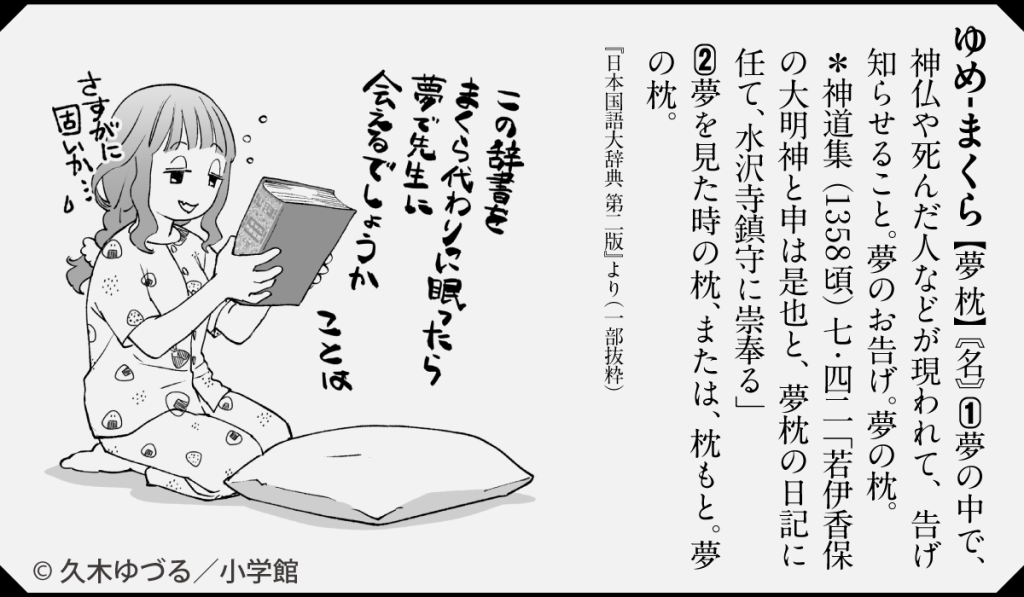

今回は『日本国語大辞典 第二版』の編集長・佐藤宏さんと、ことはのアツい語らいの回でした。そのなかで浮かび上がったのは、「用例の扱いって何だろう……?」という素朴で根源的な問いでした。

辞書編纂において、用例は「辞書のいのち」と呼ばれるほど重要です。しかし、その理由を深く考える機会は、意外と少ないかもしれません。

そもそも、私たちが言葉の意味を理解できるのは、生活の中で耳にしたり、目にしたり、実際に使ったりしてきた経験の積み重ねがあるからです。一方で例えば平安時代や鎌倉時代などの昔の言葉においては、私たち自身のなかに経験の蓄積がありません。

だからこそ、実際に使われた「用例」が必要になるのです。文献の中で、どんな場面で、どんな言い回しの中で使われていたのか。その前後の文脈はどうなっているのか、他のことばとの関係をていねいに読み解くことで、ようやく意味の輪郭が見えてきます。

用例を集めるという行為は、単なる文献資料の収集・提示ではなく、過去の言葉と現在の私たちをつなぐ仕事なのです。古語だけでなく現代語においても、用例を採集しておくことは、主観に頼りすぎない、(極力)客観的な判断を可能にします。

これが、『日本国語大辞典』の根底にある、「用例主義」です。

この営みを支えてきたのが、松井簡治先生をはじめとする先人たちの情熱と献身でした。

松井栄一先生、初版編集長の倉島長正さん、そして第二版編集長の佐藤宏さんから「日国友の会」へ――用例を通して言葉と向き合う姿勢は、静かに、しかし確かに受け継がれてきました。

そしていま、そのバトンは、私たち第三版編集部へと確かに手渡されたのです。

(新人ハムス)

(新人ハムス)

【第4回もお楽しみに!】

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?