第77回 江戸っ子と小判

「江戸っ子」という言葉が発生したのは、宝暦年間(1751~64)のことらしい。川柳(せんりゅう)に「江戸っ子」が出てくるのは、そのすぐあとの明和・安永年間(1764~81)のことだ。

江戸っ子の草鞋(わんらじ)を履(は)くらんがしさ(明和8年〈1771〉)

江戸っ子の生まれぞくない金をもち(安永2年〈1773〉)

ちょっとそこに旅にでるために草鞋を履くのにも江戸っ子は騒々しい。そんな江戸っ子は生まれながらにしてお金にはエンがないから、「宵越しの金」などはもっていないとタンカを切るのだ。

水道の水(神田上水や玉川上水)で産湯(うぶゆ)をつかったのが江戸っ子の自慢というわけだが、明和から安永にかけては、江戸は100万人を超える一大都市になっていたので、その自慢もうなずけるところであった。

江戸幕府が開闢(かいびゃく)してからおよそ100年たった元禄(げんろく)年間(1688~1704)の頃には、江戸の人口は70~80万人くらいだったのだが、それがさらに1世紀近くたった安永・天明年間(1772~89)になると150万人前後に膨張していた。

ところで、カルチャーセンターなどで講義をしていると、「江戸時代の小判は現代のいくらくらいか?」という質問をよく受けるが、これには即座に答えられない。というのも、江戸時代は約270年つづいたわけだから、いつの時代の価値なのか、時代によって違うからなのである。

江戸の庶民たち、とりわけあまりカネに縁のないような江戸っ子たちならば、小判一両の4分の1に相当する一分金は日常生活のなかで使うこともあったろうが、小判一両となれば、めったに手に入れることも使うこともなかった。そもそも江戸っ子の庶民の懐(ふところ)には、「小判」といった高額貨幣が入ってくるのはめったになかったので、川柳でもこう詠まれる。

是(これ)小判たつた一ト晩居てくれろ(明和2年〈1765〉)

小判に「たったひと晩でいいから居ておくれ」と願望するこの句は、「あかぬ事かなあかぬ事かな」という前句に対して付けられたものであった。「あかぬ事」とは「かなわないこと」の意味で、たったひと晩、懐に一両小判を入れて暖めることもかなわなくて小判は逃げてゆく。それでカネのことを「お足」と言うのかと感心する江戸っ子もいただろう。

金のことを「お足」と言うのは、中国の魯褒(ろほう)が書いた書『銭神論』に見える、銭は足がないのに走り去るという譬(たと)えに由来し、それが女房言葉(女性語)となり、現在でもカネのことを「お足」と言うようになったとされている。

さて、この句のできた明和初年頃の小判一両は、どのくらいの価値があったものかとなると、またこれがなかなか難しいところで、江戸時代は資本主義の原則通り、ゆるやかなインフレーションが起きていて、時々の一両小判の価値は変遷していたのである。

そこで、明和初年頃の米価で比較してみようと思う。江戸でのコメ相場は一石(180リットル)あたり約一両であった。白米1リットルの重さは、おおよそ833.33g(0.833㎏)だから、コメ一石は約150㎏となる。

現代の白米5㎏の小売価格が4000円として、30倍して150㎏とすれば12万円見当になる。だが、江戸時代のこの価格はコメ相場(玄米)のもの、白米での小売価格だと25%増しと考え計算すると15万円。なるほど一両が15万円札(貨幣)なら、ひと晩も居てくれないだろう。

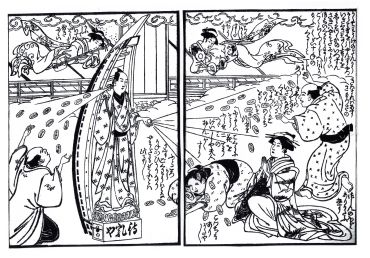

吉原で遊女を身請けして小判を飛ばす大尽(だいじん)と小判を拾うやり手や亭主たち。山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙(きびょうし)『九界十年色地獄(くがいじゅうねんいろじごく)』寛政3年(1791)刊より。

川柳…江戸中期、前句付の撰者(点者)の柄井(からい)川柳が興した17音(5・7・5)で世相などを鋭くとらえた短詩型文学。

![]()

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?