第22回 ウナギの蒲焼

今年はウナギの値段が高騰(こうとう)して、ウナギの蒲焼(かばやき)は庶民には高嶺(たかね)の花の食べ物になってしまった。

土用(どよう)の丑(うし)の日は、今年は7月27日だったが、この日にはウナギで精をつけ暑さを乗り切ろうということで、蒲焼を食べた人も多かっただろう。

江戸の随筆『明和誌(めいわし)』(文政5年〈1822〉序)には、安永・天明年間(1772~88)頃から土用の丑の日にウナギを食べる風習になったということが書かれている。

土用の丑と言えば、平賀源内(ひらがげんない)を思い浮かべる人もあるかもしれない。源内が、「土用の丑の日にウナギを食べて夏の暑さを乗り切ろう」というキャッチコピーを書き、その宣伝が功を奏し、江戸の人びとが土用の丑の日にウナギを食べるようになった、という説があるが、このことは『明和誌』には書かれていない。この通説は怪しい。

「江戸前のウナギ」というのは隅田川で獲れたものを言い、江戸っ子たちにいたく珍重されていた。他所で獲れたものは「旅ウナギ」と称した。それで言うなら、現今の輸入ものは、「旅ウナギ」の代表ということになろう。

「江戸前のウナギ」と「旅ウナギ」について、源内は、著書『里のをだ巻』(安永3年〈1774〉跋)で、上方(かみがた)の銘酒より味が劣るとされるのが江戸の地酒だが、これらのウナギには銘酒と地酒ほどの味の違いもないと皮肉っぽく語っている。そして、江戸前のウナギの本場である深川には、蒲焼を美味しく食べさせる店がたくさんあると書いている。

江戸っ子戯作者(げさくしゃ)・山東京伝(さんとうきょうでん)の作品には、ウナギの蒲焼を題名にもじった『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』(天明5年〈1785〉刊)という黄表紙(きびょうし)がある。

主人公の・艶二郎(えんじろう)は大富豪の一人息子だが、ひどい醜男(ぶおとこ)である。それなのに、女にもてたくてしょうがない。女と浮気なことで評判になりたいと、大金をつぎ込んでは愚行を繰り返すというストーリーだ。この黄表紙は大ヒットして、「艶二郎」という名前は、おっちょこちょいな自惚(うぬぼ)れ男の代名詞となる。

この艶二郎とその仲間がそっくり再登場するのが、同じく京伝作の洒落本(しゃれぼん)『総籬(そうまがき)』(天明7年刊)である。艶二郎と友人の三人が、艶二郎をスポンサーにして蒲焼を食べることにした。さて、出前にどの蒲焼をとろうかとなった。「青」(ウナギの背筋の青いもの)か、「白」(同じく白いもの)か、あるいは「すじ」(「中すじ」という言い方もある。細い小型のもの)か、「長焼き」(切らずに丸焼きしたもの)かと迷いながら、三人は食通談義に花を咲かせる。

今なら、さしずめ国産ウナギか輸入ウナギか、どれにしようかといったところだろう。

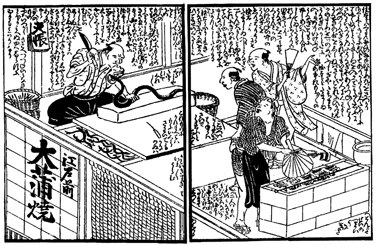

「江戸前 大蒲焼」の店。奥では、職人がいけすから出した大きなウナギを料理しようとしているのを、客が見て喜んでいる。手前の職人は、炭火で蒲焼を焼いている。(『唯心鬼打豆』寛政4年〈1792〉刊より)

『明和誌』…江戸の幕臣・青山白峯(はくほう)の著書。現在、原本の所在は不明。大正年間に江戸の研究家・山中共古(きょうこ)の写し書きしたのが、江戸の随筆集『鼠璞十種(そはくじっしゅ)』の中に収められている。

平賀源内…1728~79。江戸中期の本草(ほんぞう)学者・戯作者・浄瑠璃作者。文名は風来山人(ふうらいさんじん)。自然科学など多方面で才能を発揮し、風刺と諧謔(かいぎゃく)にみちた文章も書いた。著書に『風流志道軒伝(ふうりゅうしどうけんでん)』など。

山東京伝…1761~1816。江戸後期の戯作者・浮世絵師。黄表紙・洒落本の第一人者。

![]()

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?