第3回 図書館で語った「図書館」

2015年4月6日 山根一眞

「字」の由来から本質がわかる

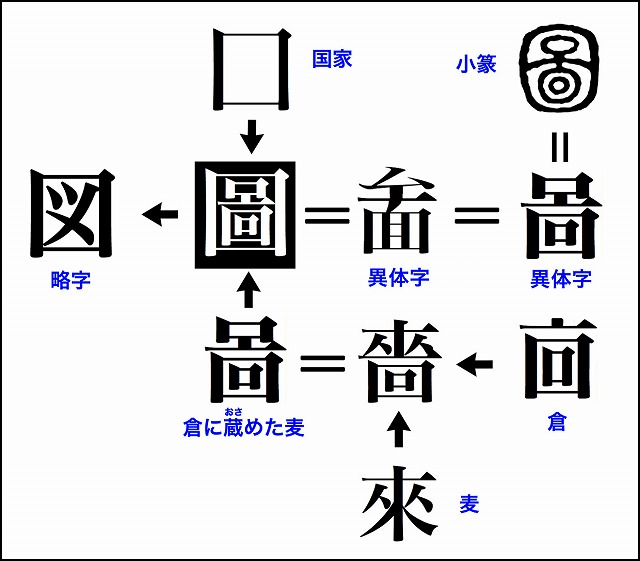

麦(穀物)を蔵(おさ)めた倉庫を国家が囲っているというのが「圖」の字源だとわかった。

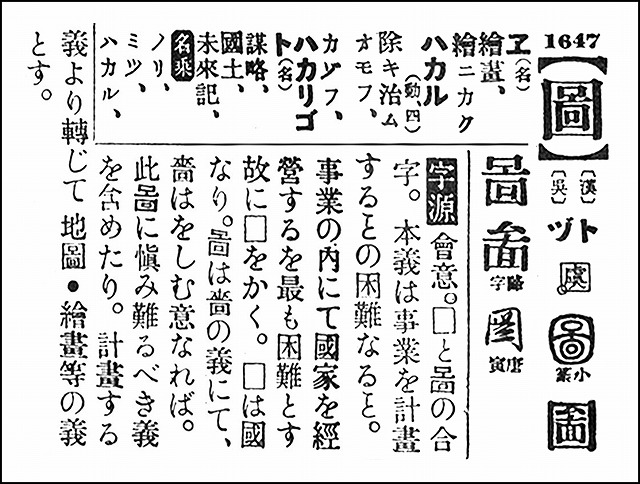

麦(穀物)を蔵(おさ)めた倉庫を国家が囲っているというのが「圖」の字源だとわかった。給料ひと月分の『大辭典』で調べてみた

ここでもう一冊の愛用の辞典で「圖」を調べてみた。

『大辭典』(平凡社)だ。

1936年(昭和11年)に全26巻、1万6800ページからなる当時最大の辞典として出版。総項目数は72万語にのぼる。もっとも26巻の再版は大変だったからだろう、平凡社は全26巻を2冊にした縮刷版を40年以上前の1974年(昭和49年)に出版、発売したのだ。

価格は約6万円。当時、まだ駆け出しのもの書きだった私は基本資料としてどうしてもほしかったが、この価格はほぼ当時の大学卒初任給(6万7400円・厚生労働省データ)だった。2014年の大学卒初任給は20万6258円(「労政時報」による)なので、『大辭典』は今なら20万円近い高価本だったことになる。そこで、ローンを組んで入手を果たしたのだ(現在2セットを保有)。

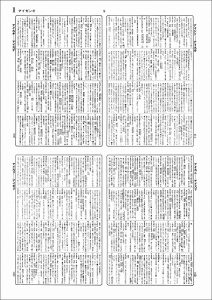

この縮刷版はA4サイズの1ページに4ページ分をおさめるという、まぁあきれるほど無茶苦茶な縮小率であるため、肉眼ではほぼ閲覧困難という前代未聞の辞典なのだ。そのためこの2冊セットの箱の上部の引き出しには付録の拡大鏡が用意されていて、「それで読め」というのにはびっくりだった。その拡大鏡、昨今のちゃちなプラスチック製拡大鏡とは雲泥の差のしっかりしたガラスレンズ入りの大型サイズで、じつはこれも魅力だった。

『大辭典・縮刷版』(平凡社、1974年刊)の縮小された1ページ。現在も購入可能のようだ。

各項目には、その言葉が記された多種多様の書籍や文献での用例がじつに豊富であるため、字源、語源を幅広く知るにはなんともありがたいため現在も愛用しているのです。

その『大辭典』で「圖」を引いてみると、やはり「図面」などの意味の前に「計画の難しさ」を意味していたといった説明が存分に記してあった(国家の経済基盤=食糧の確保のための政策の困難さ、という意味だろう)。

さらに、あちこちの辞書、辞典をひっくり返し、最後に再び「ジャパンナレッジ」に戻り、『字通』(白川静著)で「圖」を調べると、これまた「圖」の背景などが詳しく記されていてとても興味深かった。『字通』の説明はかなり読みにくいのだが、あちこちの辞書、辞典をつまみ食いしてきたからこそ、『字通』の説明もわかりやすく頭に入ったのでした。

『字通』では、「図=圖」の訓義をこうまとめている。

[1]ず、ちず。

[2]はかる、考える、計画する、経営する。

[3]え、えがく、うつす。

[4]書物、図書。

[5]度と通じ、のり、法度。

「図書館」の「書」も同じように、各種辞書、辞典で調べたところ、「書」は「聿」と「日」に分解できるが、「聿」は「筆」のかたちと「手」を組み合わせた字とわかった。「日」は太陽を意味するのではなく、ここでは「者」を略したものという。確かに「者」には「日」が入っている。

つまり「書」は、<「人」+「手」+「筆」>による行為を意味し、それによる産物=書物や書冊、筆跡を意味するようになったようだ。

白川静さんは、漢字に潜んでいる宗教的な世界を解き明かした独自の業績で知られるが、この「書」にも興味深い記述があるので、読んでいて楽しい。それらの白川学説も込めて、「書」の訓義を以下としている。

[1]かく、しるす、呪禁としてしるした神聖な文字。

[2]ふみ、書冊、文章。

[3]文字、かきかた、筆跡。

[4]てがみ、たより。

「書」に「神聖な文字」といった意味が込められているのは、文字や書物がかつてはごく一部の限られた「権力者=呪術力を持つ者」の独占物だったことに由来するのかもしれない。

最後に、「図書館」の「館」を調べた。

「図」や「書」と同じように「ジャパンナレッジ」や『大字典』、『大辭典』、などで「館」を括ったところ、「館」の語源は「客舎」、「旅舎」、「仮寓の屋舎」という。「旅館」の「館」はこの字源に近い使い方ということになる。その意味が派生して、「役所」や「学校」、「図書館」など公的な建物を意味する字となったのだ。

以上を私なりにまとめると、「図」「書」「館」は以下となる。

図=画像で記した記録

書=文字で記した記録

館=自宅以以外の居所

結論。図書館とは、画像や文字記録が集められ利用できる自宅以外のモバイルスペースのことである(ありきたりの結論ではあるが)。

ちなみに「ジャパンナレッジ」の『日本国語大辞典』では、「図書館」は、明治期には「ずしょかん」と呼ばれていたと記している。

(1)幕末明治初期には、「文庫」「書院」「書庫」「書物庫」「書室」「便覧所(安中藩)」などの語が見える。明治一〇年(一八七七)代には、「書籍館(しょじゃくかん)」と呼ぶのが普通で、「図書館」が用いられるようになるのは明治二〇年代以降。

(2)当初、読みは「ずしょかん」「としょかん」の二通りがあり、もっぱら「としょかん」というようになるのは大正(一九一二~)以後。

「ず」+「しょかん」の方が、わかりやすかったな、と、思うのだが。

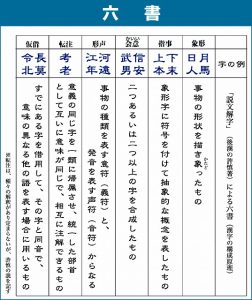

1900年以上前からあった「漢字の成り立ち」6分類

この「図」「書」「館」の字源を調べていて、どの辞書、辞典でも目につく言葉がつきまとっていた。

「字源 會意」

この気になる言葉、「會(会)意」って何だろう?

「ジャパンナレッジ」の『日本大百科全書(ニッポニカ)』で、即、出ました。

「會意」とは、『六書』による漢字の構成、成り立ちの6分類のひとつで、

2つ、あるいは2つ以上の字を合成したもの

を意味する言葉だった。

では、『六書』って何なの?

これも、「ジャパンナレッジ」で即判明。

漢字の成り立ちを、後漢の時代、西暦121年に許慎(きょしん)という人が、『説文解字(せつもんかいじ)』で披露していた「6つの分類」のことと知った(ちょっと不勉強でした)。それにしても約1900年も前に漢字の成りたちを分析して、6分類していたとは何とエライこと! 今もお元気なら、『許慎先生の調べもの極意伝・特選版』の連載をしてもらいたいところでありますね。

『六書(りくしょ)』による漢字の成りたちの6分類。「ジャパンナレッジ」の『日本大百科全書』の説明を整理し作成した表。作表・山根一眞

では、許慎先生の『説文解字』とは、どんな本なのか。

字のルーツのルーツをたどるには、何はともあれ、『説文解字』にいきつかねばならないのだから、どうしてもこの本を見たい。

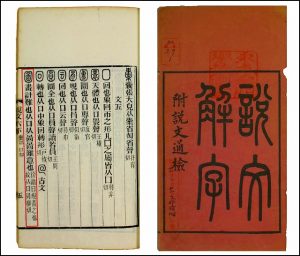

調べたところ早稲田大学の「デジタル書籍アーカイブス」に8点が見つかった。もっともいずれも出版年は19世紀なのがちょっと残念だったが、オリジナルの雰囲気は楽しめます(2点は出版年不明だが19世紀でしょう)。

そのスキャン画像のページをくくりながら見た『説文解字』は、とてもシンプルな記述でおもな字の成り立ちを記している字典だとわかった。

となると、図書館の「圖」という字もあるはずだと探してみた。この1文字を探すのはえらく大変だったが、やっと見つけました。

『説文解字』(1873年、同治12年、廣州の書店、富文斎刊)の表紙と「圖」の字源の記述。出典:早稲田大学デジタル書籍アーカイブス。

きわめてシンプルな記述ではあるが、なるほど、『日本大百科全書』も『大字典』も『大辭典』も『字通』も、字源は『説文解字』をベースにしていることがわかったのでした。

紆余曲折しつつ「図」「書」「館」の字源を調べて得たのは、大きな驚きもない結論ではあったが、私にとっては、これらの字の背景には深い世界があること、それを記録している多くの基礎資料について学び知ることができたのは大きな成果だった。

「調べもの」とは、調べる過程で、多くのことを学ぶことなのだから、結論がありきたりでも大きな知的至福感が得られるのです。皆さんも、どんな字でも、ちょっと字源を調べてみて下さい。

<第3回了>

日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?