第69回 年寄の冷や水

これから猛暑日の連続になると、老若を問わず氷水(こおりみず)が恋しい季節になる。地方によっては「こおりすい」「かきごおり」などと呼ぶようだが、ガラスの器に氷を細かく刻んだものに、シロップや蜜、果汁といった甘味を交ぜて、匙(さじ)で食べておいしい。

江戸時代は60歳代になると、こんにちで言う後期高齢者、れっきとした年寄だった。冷凍技術がなかったから製氷そのものがなく、井戸から汲みたての冷や水を飲む程度だったのだが、それでも年寄が冷たい水を飲むのは「年寄の冷(ひ)や水」だと、老体には毒になると戒(いまし)め叱られた。

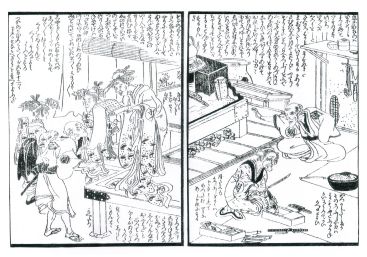

寛政5年(1793)に芝全交(しばぜんこう)の黄表紙(きびょうし)『年寄之冷水曾我(としよりのひやみずそが)』(図版参照)が刊行されているから、この頃には、諺(ことわざ)「年寄の冷や水」が一般に使われだしていたと考えてよい。井戸から汲んだ冷や水に砂糖を入れて甘くして売っていた「冷や水」などは、胃腸が弱ってきた老人には毒であるということから生まれた諺なのであろう。

ところで、甘味料のサッカリンやチクロが姿を消した今、夏は氷水や氷菓子に限ると言って食べ過ぎると、糖分過多で肥満が悩みの種になろうが、食材そのものか、砂糖からしか甘味が取れなかった江戸の人びとにとって、それは贅沢な悩みと映るであろう。

その砂糖だが、江戸時代も百年経った享保の改革で甘蔗(かんしょ)などの栽培が盛んになり、それから和三盆(わさんぼん)などの上質な国産砂糖の供給がはじまる。その後も長崎貿易での輸入砂糖は平均的に300万斤(きん)、およそ1800トンだった。農林水産省の平成23年度統計では輸入砂糖はおよそ138万トン、消費砂糖が206万トンとされる。単純に比較できないものの、江戸時代の人口は2000万人(現在の6分の1)前後だから、消費砂糖だけで計算すると、江戸人の個人消費量は現在のおよそ20分の1程度だったと考えてよかろう。

江戸の個人消費は江戸城大奥が圧倒的で、これが個人消費を押し上げていたと思われる。その砂糖のおもな供給先は中国であった。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)作の浄瑠璃(じょうるり)「国姓爺合戦(こくせんやかっせん)」(正徳5年〈1715〉初演)のモデルである鄭成功(ていせいこう)が、台湾を植民地化していたオランダを排斥し、台湾を中国支配下に置くと、台湾産の砂糖は中国の船で日本に運ばれてきた。

日本への砂糖の輸出は、儲(もう)かる「甘い」商売だった。砂糖をジャンク船のバラストとして積んできて、日本近海で砂糖を売りさばく密貿易(抜荷)は絶えなかったと思われる。その量がどれほどであったか。事が密貿易だけに分かりにくいが、抜荷に関する古文書調査が進むと、おおよその密貿易量も分かり、「甘い」商売の実態も明らかになろう。

もし江戸の人たちに現代の氷水を食べさせたとすると、甘い氷だと感嘆する前に、体験したことのない冷たさに、三叉(さんさ)神経が刺激され起こる頭痛に絶句することは間違いない。

曾我(そが)兄弟の敵討(あだう)ちをテーマにした演劇「曾我狂言」を、年寄たちが演じたらどうなるかと見立てた作品。ここは、遊女や禿(かむろ)も600歳を超え、客からの手紙を読むのもバクバク言うばかりである。『年寄之冷水曾我』(寛政5年刊)より。

芝全交…1750~93。江戸後期の戯作者。本名・山本藤十郎。水戸藩狂言師・山本藤七の養子となる。多芸多才な人で、『大悲千禄本(だいひのせんろっぽん)』など滑稽洒脱な黄表紙を多く書いた。

近松門左衛門…1653~1724。江戸前期の浄瑠璃・歌舞伎作者。本名・杉森信盛。越前(福井県)の人。竹本座の座付作者。歌舞伎では坂田藤十郎(とうじゅうろう)、浄瑠璃では竹本義太夫と提携して、次々に名作を発表。おもな作品は、「曾根崎心中」「冥途(めいど)の飛脚」「女殺油地獄」など。

国姓爺合戦…中国明代の鄭成功の史実を描いた浄瑠璃。日本に亡命してきた鄭芝龍(ていしりゅう)の子・和藤内(わとうない)が、義姉錦祥女(きんしょうじょ)の夫・甘輝(かんき)と協力し、明朝の再興をはかるというストーリー。正徳5年(1715)大坂竹本座初演。大当たりして17ヶ月にわたる長期興行記録をなした。

バラスト…船の安定を保つために船底に積み入れる水や油などの重量のある荷物のこと。底荷。

![]()

日国余滴

日国余滴  日国雑報

日国雑報  辞書の銀河系

辞書の銀河系  日国第三版 ことはじめ

日国第三版 ことはじめ  不思議の国ニッポン!!

不思議の国ニッポン!!  日本語を使う日々

日本語を使う日々  日本語マナーの歳時記

日本語マナーの歳時記  女子大生でも気づかない方言

女子大生でも気づかない方言  共通語な方言

共通語な方言  山根一眞の調べもの極意伝

山根一眞の調べもの極意伝  日本語ハラゴナシ

日本語ハラゴナシ  そのことば、江戸っ子だってね!?

そのことば、江戸っ子だってね!?